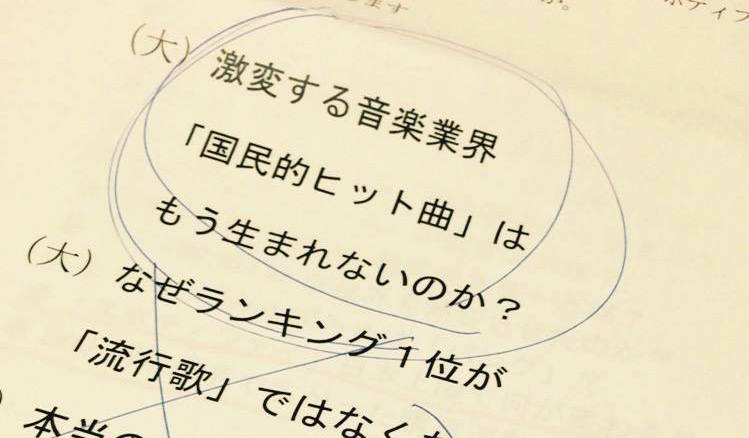

「激変する音楽業界」と「新しいヒットの方程式」を探る本『ヒットの崩壊』

編集を担当した『ヒットの崩壊』(講談社現代新書)が11月15日に発売されます(新書版240ページ)。Kindle版も昨日から予約がはじまりました。

著者は音楽ジャーナリストの柴那典さん。「激変する音楽業界」と「新しいヒットの方程式」をテーマに半年以上かけて取材と執筆、ようやく完成しました。

どんな本なのか?

激変する音楽業界、「国民的ヒット曲」はもう生まれないのか?

- 宇多田ヒカルの登場はJ-POPをどう変えたのか?

- 小室哲哉はどのように「ヒット」を生み出してきたのか?

- いきものがかり・水野良樹が語る「ヒットの本質」とは?

- オリコンは「AKB商法」をどう受け止めているのか?

- なぜ「超大型音楽番組」が急増したのか?

- 「スポティファイ」日本上陸は何を変えるのか?

- なぜBABYMETALは世界を熱狂させたのか?

- SMAP解散発表で広がった購買運動の意味とは?

「ヒット」という得体の知れない現象から、エンタメとカルチャー「激動の時代」の一大潮流を解き明かす。

テレビが変わる、ライブが変わる、ビジネスが変わる。

業界を一変させた新しい「ヒットの方程式」とは…?

誰に取材したのか?

-

小室哲哉さん(音楽プロデューサー)

-

垂石克哉さん(オリコン株式会社副社長/編集主幹)

-

礒崎誠二さん(ビルボード・ジャパン)

-

鈴木卓弥さん、高木貴さん(株式会社エクシング)

-

浜崎綾さん(フジテレビ『FNS歌謡祭』総合演出)

-

牧村憲一さん(音楽プロデューサー)

-

鈴木竜馬さん(ワーナーミュージック・ジャパン執行役員/unBORDEレーベルヘッド)

【目次】

第一章 ヒットなき時代の音楽の行方

1 アーティストもアイドルも「現役」を続ける時代

- 「音楽不況」は本当か?

- CDは売れなくともアーティストは生き残る

- 「ブームはいつか終わるもの」だった90年代

- 「遅咲きバンドマン」が武道館へ

- 終わらなかった「アイドル戦国時代」

- 音源よりもライブで稼ぐ時代

- 失われた「ヒットの方程式」

- 10年代の前提条件

2 みんなが知っている「ヒット曲」はもういらない?

- 小室哲哉はこうしてヒットを生み出した

- タイアップとカラオケがもたらしたもの

- 「刷り込み」によってヒットが生まれた

- 宇多田ヒカルの登場と20世紀の大掃除

- AKB48とSNSの原理

- 動員の時代

- いきものがかり・水野良樹が語るJ-POPの変化

- 音楽は社会に影響を与えているか

- バラバラになった時代を超えるために

- 「共通体験」がキーを握る

第二章 ヒットチャートに何が起こったか

1 ランキングから流行が消えた

- 異様な10年代の年間チャート

- オリコンチャートからは見えない「本当の流行歌」

- 「音楽は特典に勝てない」

- オリコンはなぜ権威となり得たか

- 「人間の対決」が注目を集める

- ヒットチャートがハッキングされた

- そもそもCDを買う意味とは

- オリコンの未来像

2 ヒットチャートに説得力を取り戻す

- ビルボードが「複合チャート」にこだわる理由

- 「ヒット」と「売れる」は違う

- ランキング1位の曲を思い出せるか

- 懐メロの空白

- カラオケから見える10年代の流行歌

- 定番化するカラオケ人気曲

- 「J-POPスタンダード」の登場

- ヒット曲が映し出す「分断」

第三章 変わるテレビと音楽の関係

1 フェス化する音楽番組

- 東日本大震災が変えたテレビと音楽の歴史

- 各局で超大型音楽番組が拡大中

- フェス文化を取り入れて進化を遂げた

- 「入場規制」が人気のバロメーター

- スマホでフェスは好相性

- 制作者の意識はどう変わったか

- 「メディアの王様」ではなくなった

- 「音楽のお祭り」を作る

2 テレビは新たなスターを生み出せるか

- 狙いは「バズる」こと

- 人気を測る尺度が複数になった

- テレビの役割は「紹介」になった

- 『ASAYAN』以降の空白

- 世界的なスターは今もテレビから生まれている

第四章 ライブ市場は拡大を続ける

- ライブビジネスが音楽産業の中心になった

- 「聴く」から「参加する」へ

- 「みんなで踊る」がブームになった時代

- 時間と空間を共有する

- 前代未聞の「事件」がもたらしたもの

- アミューズメント・パーク化したフェス

- スペクタクル化する大規模ワンマンライブ

- ピンク・フロイドとユーミンがライブを「総合芸術」に変えた

- ライブの魅力は「五感すべて」の体験

- メディアアーティストがライブの未来を作る

第五章 J-POPの可能性――輸入から輸出へ

1 純国産ポップスの登場

- 洋楽コンプレックスがなくなった

- J-POPの起源にあった「敗北の意識」

- ニッポンの音楽の「内」と「外」

- 演歌も「舶来文化」から生まれた

- 『風街ろまん』が日本のロックの起点になった

- はっぴいえんどのイノベーション

- アメリカへの憧れと日本の原風景

- 洋楽に憧れない世代の登場

- J-POPが「オリジン」になった

- なぜカバーブームが起こったのか

- ブームの仕掛け人は誰か

- 大瀧詠一の「分母分子論」

2 新たな「日本音楽」の世界進出

- なぜBABYMETALは世界を熱狂させたのか

- 「カレーうどん」としての発想

- 「ミクスチャー」から生まれた発明

- 「過圧縮ポップ」の誕生

- 「パンク」としてのきゃりーぱみゅぱみゅ

- 原宿の元気玉

- 中田ヤスタカが作る次の「東京」

第六章 音楽の未来、ヒットの未来

- 過渡期の続く音楽業界

- 所有からアクセスへ

- 拡大するグローバル音楽産業

- 世界の潮流に乗り遅れた日本の音楽業界

- 変化を厭い「ガラパゴス化」していた

- この先に何が訪れるのか

- 音楽を“売らない”新世代のスター

- アデルの記録的成功

- 「ニッチの時代」は来なかった

- ロングテールとモンスターヘッド

- サブカルチャーとしての日本音楽

- 小室哲哉の見出す「音楽の未来」

- unBORDEの挑戦

- 健全な「ミドルボディ」を作る

- 水野良樹が語る「ヒットの本質」

- 「歌うこと」が一番強い

- 音楽シーンの未来

というわけで、『ヒットの崩壊』をよろしくお願いいたします!

本書内では、個人的にずっと関心を寄せている、インターネットやソーシャルメディア普及後の世界的な課題である「フィルターバブル」にも触れています。

ヒットという得体の知れないものに向かい合ったルポルタージュなので、コンテンツを生み出す側、楽しむ側どちらにも発見がある読み物になったと思っています。

YouTubeの戦略「スリーH」とは/Antennaがラジオに番組提供する理由――プラットフォーム群雄割拠のいま

毎週通っている池袋ジュンク堂の雑誌コーナーをのぞいていたら、ビデオリサーチが発行している雑誌『Synapse(シナプス)』を見つけたので買ってみました(ビビッドなピンクが目立っていました)。特集は「プラットフォーム群雄割拠」。

動画系プラットホームではHuluの船越雅史さんやdTVの村本理恵子さん、YouTubeの中村全信さん、GYAO!の半田英智さん、ネットメディアではNewsPicksの佐々木紀彦さん、Antennaの杉本哲哉さん、logmiの川原崎晋裕さんが登場しています。

YouTubeのコンテンツ戦略「スリーH」とは?

ネットフリックスのリリースもあり、盛り上がる動画やストリーミング市場。各インタビュイーに「気になるプレイヤーどこ?」的な質問も投げられていますが、それぞれの考え方や意識している部分の違いが印象に残りました。

たとえば、Hulu船越さんが語るレコメンド。「自分の尊敬する人や友だち、家族に"あれ見なよ"って言われること」が最大のレコメンドだと語り、さらには「スーパーのチラシが最大のレコメンド機能」と表現していました。現在は本国のレコメンドシステムを使用していて、日本では試行錯誤しているところだそうです。

この数年YouTuberの台頭で盛り上がるYouTubeでは、人気の動画をめぐるコンテンツストラテジーがあるとのこと。その名も「スリーH(ヒーロー、ハブ、ヘルプ)」。ヒーローは普遍的に持つ感情を刺激する動画、ハブは生活者と企業を結びつける動画、ヘルプは助け(課題解決)になる動画。YouTubeはグーグル検索に次ぐ検索エンジンでもあるため、このような傾向になっているそうです。

また、YouTubeの中村さんはトレンドとして動画の尺を挙げていました。「認知を高めるだけなら短くてもいいんです。一方でブランドとしてのあるべき姿を描く動画は長尺でも受け入れられている。例えば有名な『リアルビューティースケッチ』のような」。動画トレンドは来ているようですが、実際のところ視聴される尺の長さについての考察などはもっと読んでみたくなりました。

Antennaはなぜラジオ局に番組提供しているのか?

「デジタルメディアの新潮流」という第二特集では、ニューズピックス佐々木さんが雑誌が厳しい状況について「地下鉄でもスマホが通信できるようになり、雑誌の売り上げが去年ガクッと落ちましたよね。そもそも雑誌は、コアなファンと暇つぶしのふたつの需要があったと思うのですが、後者がその時点でなくなってしまいました」と発言しています。

以前書いた「完成物でなくプロセスを売ろう――コミュニティはメディアとエンタメ不況を救えるか」にも強く関係すると思いました。暇つぶしに関しては多種多様なアプリなどもあるので、前者(コアなファン)に対して何かしらのアプローチが必要になってくるのでしょう。

続いて登場するアンテナ杉本さんの話のなかでは、なぜ同サービスがラジオ番組に番組提供しているのか、という部分が印象的でした。

「ラジオはビジュアルがない分、親和性が高いと思っています。例えば、ウユニ塩湖のことをラジオで聞いたら、相当すごいのは分かるけれども、どんな景色なのか見たくなるじゃないですか。そんな時にAntennaに記事が出ていると、シナジーになりますよね」

J-WAVEで3つの提供番組があるそうです。Webメディアはテキストやビジュアルなど視覚先行ですが、ラジオは聴覚先行で視覚要素がない。そこを相互にカバーしようとしているのが腑に落ちました。

ログミーの川原崎さんはメディアの未来について「イメージはコンテンツ自体がどんどん裸になっていく感じです。昔は雑誌のなかにコンテンツがびしっと張り付いていて、コピー不可能だからそこから動かなかった」と語ります。

コピペによるコンテンツ増殖や外部プラットフォームでの閲覧など昨今のメディア環境では考慮するポイントが多いですが、読むだけでなく「使う」ことを視野に入れているログミーの進む方向には注目していたいです。

ところで『シナプス』は"テレビとメディアを応援するマガジン"を掲げているようです。ネットとは違う層に最先端の動向などの情報を届けることが狙いなのかもしれませんが、改めてこういうテーマを紙媒体にする意味やそのむずかしさをどことなく感じました。

プラットフォーム優位の時代、コンテンツ側はどう考えればよいのか?

川上量生さんが書かれた『鈴木さんにも分かるネットの未来』(岩波新書)を読みました。この本はネットとはなにか、その真の姿や未来について書かれたもの。特に印象的だったのは、コンテンツ側がいかにプラットフォーム側と付き合っていくのかという点です(ほかにもテレビの未来やビットコイン、人工知能などについても述べられています)。

ネットのムーブメントも”まだ”テレビが起こす

まず前提として、ネット時代には紙媒体と違い、制作から流通までのすべてのプロセスを持つことができなくなりました。端的に、流通部分におけるネットやプラットフォームの影響力が大きくなってきたからです。

ネットで従来のマスメディアのビジネスが危機を迎えている根本的な理由は、独占していた情報の流通経路がネット企業に奪われ、情報の発信者としては個人とすら競争しなければいけないという完全自由競争のなかに放り込まれたからです(47ページ)

それでもSNSなどのプラットフォームやネットメディアは、プロモーション媒体としてまだマスメディアに負けているようです。本書では「Facebook発のヒット商品とかブームとかが生まれにくい、プロモーション媒体になりにくい」とも書かれており、いまだにマスメディアが重要だとしています。

ネットメディアにおいても口コミを喚起するための正当な宣伝手法はマスメディアを使うことなのです。そしてネットには、まだテレビほどの巨大な影響力のあるマスメディア的なものは存在していないのです。これが、いまだにネットのムーブメントを起こすのにもテレビがもっとも重要なメディアである理由ですし、また、テレビをまったく見ないような若い世代に対してはなかなか有効なプロモーション方法が存在しない理由です(62ページ)

コンテンツの価格は「依存度」で決まる

また、ネットコンテンツ無料論にも触れられています。川上さんは「複製費用が無料だからではなく、ネット利用者間においてコンテンツが無料になるのはいいことだという素朴な価値観が存在する」と指摘しています。では、どのようにネット上におけるコンテンツの価値や値段は規定されるのか。

納得度が高かった文章のひとつに、「コンテンツの価格は人間が持つそのコンテンツへの依存度で決まる」というものがありました。つまり、フリーミアムモデルであれば、無料コンテンツで顧客との接点を増やし、徐々に生活での依存度を高めたところで課金してもらう。ソーシャルゲームやニコニコ動画、クックパッドなどを考えてみても、「依存度」との表現は腑に落ちました。

そこでこのエントリーで紹介したい、コンテンツとプラットフォームの関係について入っていきます。本書ではプラットフォームの役割を「形のないデジタルの世界でコンテンツをどのようにつくっていったらいいのか、その仕組み(フォーマット)を提供する」と表現し、具体的な役割として、ビジネスモデルの提供、ユーザベースの提供、プロモーション手段の提供、コンテンツの枠組み(フォーマット)の定義、コンテンツの品質の管理の5つを挙げています。

ネット時代、手離れの悪い地道な客商売が大切

現在の(ウェブ)コンテンツを考えるうえでは、アップルやアマゾン、グーグル、フェイスブックなどのプラットフォームの優位性について考えなければいけません。要するに、コンテンツ側がプラットフォーム側に搾取されないためには、どのような考えや戦略を持っておけばよいのか。

コンテンツをつくらないというのは、プラットフォームにとっては楽をする戦略であるともいえます。また、プラットフォームが並立している場合にはプラットフォーム間の競争のためにコンテンツが販促手段として犠牲にされがちな構造が先のようにあるわけです。ですからぼくは、コンテンツはつくらないと宣言するプラットフォームがフェアであるとも責任ある態度だとも思いません。任天堂やソニー・コンピュータエンタテインメントのように自らもコンテンツをつくり、コンテンツから利益をあげる家庭用ゲーム機のようなプラットフォームが、実はコンテンツが儲かる仕組みが維持されて、コンテンツのクリエイターにとって幸せな環境ではないかと思うのです(110ページ)

川上さんはプラットフォーム提供者がコンテンツもつくるモデルがクリエイターにとってよいのではないかと述べています。さらには「ネット時代のクリエイターだったり出版社だったりは、コンテンツ自体を独立したプラットフォームとして設計しなければいけない」「顧客接点の死守が重要なポイント」という言葉もあります。

プラットフォームが決めるレベニューシェアの比率や広告料金、そして規約などの変更。これらの主導権を握られていては、収益をあげることがむずかしい状況です。どのようにしてプラットフォームの協力を得ずにメディアを運営し、コンテンツをつくり広げていくのか。要するに、コンテンツ側がプラットフォームに依存せず、顧客に関するデータなどの情報を持つことが重要になるのです。

ネット版のファンクラブをつくって会員限定のサービスをすればいい、という提案もされています。「大量複製して大量販売するだけのコンテンツ側にとって夢のような黄金時代は終わって、ネット時代には昔のように手離れの悪い地道な客商売が大切になるのです」。まさに読者のコミュニティや読者とのコミュニケーションを意識したメディア設計がますます必要になってくるのではないでしょうか。コンテンツという言葉が連発してしまいましたが、『コンテンツの秘密 ぼくがジブリで考えたこと』(NHK出版新書)もたくさんの発見がある本でした。

文章が書けない理由は「遅い」「まとまらない」「伝わらない」――ナタリーに学ぶ、"完読される"ライティング術

「書くことはあとからでも教えられるが、好きになることは教えられない」

とても久々にライティングの本を読みました。手に取ったのは『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』。著者はナタリー運営のナターシャ取締役の唐木元さん。コミックナタリーやおやつナタリー(現在は終了)、ナタリーストアなどを編集長として立ち上げ、現在はメディア全体のプロデュースを担当されています。

「書くことはあとからでも教えられるが、好きになることは教えられない」というナタリーの採用ポリシーがあることから、ライティングや記者経験のない人も多くいるのだとか。そういった新人に向けて唐木さんは「唐木ゼミ」という社内での新人向けトレーニングを繰り返してきました。

書けない理由は、「遅い」「まとまらない」「伝わらない」のどれか、もしくはそのすべて、と説く本書を読むことで「書く前の準備」の大切さを改めて実感することができます。

この本では「完読される文章が良い文章」であるとしています。

たとえば、「適切な長さで、旬の話題で、テンポがいい文章。事実に沿った内容で、言葉づかいに誤りがなく、表現にダブりがなく変化の付けられた文章。読み手の需要に即した、押し付けがましくない、有用な文章」(17ページ)。ここではラーメンを例にとり、食べきれないラーメンってなんだろう、という身近な話題から完食(完読)を考えています。

構造シートをもとに伝わる文章を書く

そもそも文章は、事実→ロジック→言葉づかいの3つの層から積み上げられています。特にロジックについては、書き始める前に「主眼」と「骨子」を立てることを強調しており、テーマ(主眼)についてなにを(要素)、どれから(順番)、どれくらい(軽重)書くかを決める。主眼と骨子を持つことを、構造的記述と呼んでいます。

本書で紹介されている「構造シート」はぼくも取り入れようと思ったことのひとつ。長いインタビューなどを書いていると、どうしても要素にダブりが生じたり、構成で迷ってしまうことが多かったからです。

構造シートでは、手書きで話題を列挙し、主眼を見定め、順番を考えて番号を振ります。次に別の紙にあらためて決まった主眼を書き、話題を順番に並べ、それぞれに優先度をつけていくというもの。本書ではナタリーの文章を例に紹介・説明されているので、実物を読んでみると良いかと思います。

また、推敲については、意味、字面、語呂の3つの観点でブラッシュアップ、さらには単語、文節、文型、段落、記事レベルで重複チェック。文章のソリッドさについては、「という」と代名詞を削るのが、自分には必要だと思いました。

このほかにもいくつか削るべき言葉や冗長になりがちな表現が挙げられています。「インタビューの基本は『同意』と『深堀り』」(188ページ)の項目も印象的でした。

自分のクセを再確認し、徹底する

ぼくは文章チェックをしてもらうと、ほとんどの場合「〜すること」が多い、と指摘を受けます。これは完全にクセになってしまっているのですが、164ページに「便利な『こと』『もの』を減らす努力を」として書かれていたので、できるだけ具体的な名詞で書くように心がけたいです。

なぜ「〜すること」を多用してしまうのかというと、おそらく英語学科出身で翻訳文体に慣れていたためかなと感じています(これも100ページに「翻訳文体にご用心」という項目があります)。

『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』では、基礎的なことが淡々と書き記されています。ただ、本書で挙げられているすべての項目を徹底できているWebメディアは多くないのではないかと思います。

「特別なことはひとつもありません」と書かれたまえがきは、そのとおりでした。文章力の低いぼくにとって、目を背けたい項目もありましたが、それでも一つ一つ向き合っていこうと前向きな気持ちで読み終えました。

唐木さんの経歴や仕事、ナタリーの運営哲学については、「ナタリーがニッチ分野で成長し続ける理由、唐木元さんに全部聞きました。」という記事でよく知ることができます。あわせてご覧になってみてください。

「本を楽しんでいる時間は共有しづらい」——新しい本との多様な出会いをつくるということ

今年に入ってからブログで本を紹介することが増えたのですが、先日、本と出会うiPhoneアプリ「Stand」について取材することができました。StandはiOSアプリで、非常にシンプルな設計の本のアプリ。

バーコードスキャンかワード検索でどんどん本を投稿していくことができます。開くたびにタイムラインが表紙だらけなので、本好きの方はヘビーに使えるかもしれません。同じ本を投稿したユーザーが紐づけられたりとソーシャルな機能もおもしろいです。

現在は、Webサービスエンジニアの井上隆行さんとブック・コーディネイターの内沼晋太郎さんがこのアプリを手がけています。内沼さんの本屋講座に参加した井上さんがアプリを見せたことで、内沼さんはまさに新しい「本屋」のあり方だと感じたそう。

「最初に話を聞いた段階では、ほかの本棚アプリや読書管理サービスとの違いが明確ではないと感じました。でも実際に画面を見たり、モックアップを触るなかで、ひょっとしたらこれは全然違うものになるんじゃないかと思ったんです」(内沼氏)

「理想はいろんな本好きが共存できる状態」---井上隆行氏と内沼晋太郎氏に聞く、シンプルなアプリ「Stand」だから生まれる本との出会い

シンプルでフラットに投稿が並ぶことがとてもいい点だなと思っています。基本的には本の紹介と発見という2つの楽しみ方だありますが、さまざまな状態にある、さまざまなユーザーが投稿できる場所なのです。

ぼくは本を読んでも読書管理サービスを使うことがあまりありません。でも、ツイッターやインスタグラム、時にはブログに本を買ったことや読んだこと、考えたことなどを投稿することはあります。それはたぶん、普段づかいしているサービスだからでしょうか。

Standには欲しい本も買った本も、これから読む本、読んでいる途中の本、読み終わった本・・・いろんなタイミングで本を気軽に投稿できるのが心地いいです。もちろんコミックや雑誌好きの方なども投稿されていて、先述の記事タイトルの「いろんな本好きが共存」ということを実感できます。コメントもできますし、しなくてもいいのでとりあえず自分の本棚的に使うことも可能です。

さきほど「さまざまなユーザー」と言いましたが、ユーザーは読者のみならず、本屋や編集者、出版社などの本の中心でありまわりにいるプレイヤーも利用していくことでしょう。一般ユーザーと同じく表紙とコメントでの投稿がフラットに並ぶなかで、どのような使い方ができるのか楽しみです。

たぶんしばらくはシンプルなままで、どこかのタイミングでもっとコミュニケーションできるようになったり、アマゾンなどECとも紐付けしたりするのではないかと思います。ぼくは新潟の佐渡島というど田舎出身で本屋もほとんどなく、本との出会いがほとんどなかったので、地方の人の活用が増えたり、でいなかった人が発見にしたらよりアプリの可能性が広がるのではないかと思います。

ぼくがStandを知ったのは、「本のためのインターネット? Standとそのこれから」というイベントにたまたま参加したときこと。StandがTwitterのように時系列が並ぶのではなく、おもしろい人やコンテンツが繰り返しピックアップされるTumblr的だよね、という話を覚えています。

ほかにもアマゾンのほしいものリストを読み込んで、誰かがリストにある本を投稿すると通知が来るのはどうかというのもおもしろかったです。Twitterのお気に入りもそうですが、ほしいものリストもとりあえず入れているものが多く掘り返すことがないので、こういった機能がついてくると、これまでになかった本の出会いが生まれる気がします。

あとは「本を楽しんでいる時間(瞬間)は共有しづらい」という言葉も出ていました。そういう意味で、Standを使うなかで、自分が最近読んだ本を別の人がずっと前に読んでいることを知ったり、いろんな瞬間で投稿できるのは本の楽しみを多様な時間軸で切り取ることにもつながります。また、たとえ投稿しなくても、いろんなの人の思考や価値観の源泉みたいなものを本からたどることもできたりするのでおもしろいと思います。

【関連記事】

ページめくりからスクロールへ——紙と電子を行き来する人物が語るデジタルコンテンツ体験の課題

クリエイティビティは作者ではなく環境に宿る? コンテンツから偶然の出会いを仕掛ける必要性

コピーできないウェブコンテンツづくりに必要な考え方とは? 『WIRED』創刊編集長ケヴィン・ケリーの視点

「情報はつねに広がりたがる」とは? メディアの成熟とコンテンツづくりの行方

「答えを押し付けない」「関心外にも目を向けさせる」——メジャーに挑むクリエイターたちのマーケティング論

(Photo by Rayi Christian Wicaksono/Creative Commons Zero)

「『メジャー』を生みだす マーケティングを超えるクリエイターたち」という本を読みました。概要は以下の文章の通りですが、特定のニッチ層だけでなくメジャーの担い手である若く、ふつうの人を対象にした考え方やアプローチをインタビュー中心で紹介している本です。

“若く、普通の人々"を相手にしなければならないエンタメ業界の「メジャー」市場。そこで闘い続ける、優れた創作者の体内で実践されている「マーケティング」は深い!プロの時代観をベストセラー編集者が徹底取材!

「今の時代は選択肢が多すぎるんですよ。しかもその選択肢がみんな見えてしまう」

ロックバンドや漫画家の方々が多く登場する本書では、キーワードとして自己承認欲求を挙げています。ゆとり世代や覇気がないといった言葉で片付けられがちな若者世代において、自己肯定や自己承認が求められていることをリアリティとして受け止めることで新しい可能性が生まれる、としています。

ロックバンド「OverTheDogs」の恒吉豊さんはマス向けでは同じような表現を再生産されていて、言葉の力が弱くなり、「より少数の人の内面に目を向ける分野が台頭してきているのではないか」と述べます。テレビにテロップが多用されることも、そうまでしないと言葉が伝わらないほど現代人は余裕がなくなってきているのでは、と分析。

歌詞を考えるなかで、「すべての物事には裏表がある以上、"答えはこれだ"などとは歌えない」と語っているのはなんとも象徴的です。ソリューションの提示も重要ですが、やはりそれぞれの抱える課題や環境も異なるため、問題提起くらいにとどめるアプローチということでしょうか。

ロックバンド「AJISAI」の松本俊さんは「今の時代は選択肢が多すぎるんですよ。しかもその選択肢がみんな見えてしまう」と語っています。そんな選択肢を選ぶことよりも、捨てることのほうが大切かもしれない。そんななかで答えにたどり着くことはむずかしい状況です。だからこそ、ここでも自分の正解を押し付けないこと、という前述と同じような言葉が発せられています。

また、漫画家・浅野いにおさんも登場しています。印象に残ったのは、創作の初動について語った、「物語を描く時に自分の内面から出てくる創作衝動でどんどん描いていくというタイプではなく、なにか構想する時に自分の外にある"軸"が必要になる」という言葉。現代のエンタメ消費について、現実にないきれいなファンタジーを勢いよく消費していて、若者が自分たちの環境を肯定してくれるものを求めている、との指摘もおこなっています。

紙媒体にあった「横の参照軸」がウェブの世界では機能していない

読者目線というのは大事なことですが、たとえば、読者の求めているものが分かっている時にその通りにコンテンツをつくるかどうか。漫画家・宮城理子さんは「みんなが疲れていて甘いお菓子がほしい」状態でも、あえてはずして作品をつくることがあるとのこと。自分たちの世界だけで終わらずに、別の世界があることへの想像力を育むきっかけとしてのメッセージもあるそうです。

ちょっとお砂糖でコーティングして。甘いものを入れつつも、それにつられてきていただいた方にちょっと岩塩がありますけど。というつくり方を意識しているんです。

居心地のいいところにとどまるだけでなく、自分から意識して世界を広げること。メディアを通じてそういった後押しがどのようにできるのか。ますます考えるに値することになっているでしょう。

別の章では、総合誌よりも明らかにそこでしか読めない記事が多い専門誌が出版不況でも強いことを挙げながら、ユーザーの近くにいることの強さや専門性が高いことが支持される要因になっているのではなにかという話も出てきます。

本書では、自分が興味あるコンテンツ以外にも目を向ける(ことができる)ことを「横の参照軸」という言葉で表現しているのも分かりやすいです。紙雑誌であれば、そのパッケージによってほかのコンテンツにも目を向ける可能性がある一方、ウェブではそもそもクリックしなければ、関心のないものを見なくても済みます。

以前、「クリエイティビティは作者ではなく環境に宿る? コンテンツから偶然の出会いを仕掛ける必要性」という記事でも紹介しましたが、現在はプラットフォーム設計者の思想によってコンテンツのあり方が規定されることも多い状況にあります。そんななか、潜在的に関心のあるようなコンテンツとの出会いをいかに演出していくことができるのか、考え続けたいですね。

【関連記事】

ページめくりからスクロールへ——紙と電子を行き来する人物が語るデジタルコンテンツ体験の課題

『ぼくらの時代の本』を上梓した作家・デザイナーのクレイグ・モドさん、家計簿アプリ「Zaim」代表の閑歳孝子さんが登壇したイベント「ぼくらの時代のデザインと技術」に参加してきました。

クレイグさんはもともと自分で出版社を立ち上げ、できるだけ美しい本をつくりたいとの想いで活動してきた人物。デジタルの時代になってからは、スタートアップにかかわることが増え、新興企業のなかにライターや編集者の考え方や魂と入れ込めないかと考えてきたとのこと。

フリップボードでデザイナーを務めたり、現在ではスマートニュースのUIアドバイザーとしても活動されています。『ぼくらの時代の本』では明確な形態のないコンテンツと明確な形態を伴うコンテンツという2つの分け方でこれからの本について考えています。イベントでも電子書籍に関する議論は多くなされていました。

たとえば、ハイライト機能などを盛り込み他人の気になった箇所を見ることができるソーシャルリーディングもないことや、どのページの滞在時間が多いのかデータをとって公開するのはどうか、といった話が出ました。名著であれば、多くの人が気になった箇所や読むべき部分にハイライトしてあったり、滞在時間の長いページを読んだりすることができたら便利に思うことでしょう。

閑歳さんは、スマートフォンでは紙のようなページめくりよりスクロールの時代だから、スクロールの電子書籍が出てくればと提案しました。実際、マンガアプリではcomicoのような縦スクロールでの読書体験ができるものもでています。

たしかに、スマホ時代はフィードやタイムラインなど縦に流れるものが身近になったので、個人的には縦スクロールで読み続けられるものがほしいです。となると、これからはあまりページという単位の存在感も薄くなるのか気になるところですね。

また、クレイグさんは、ストーリーを進めるために小さなアクションや仕掛けを伴う本があれば、と述べました。仕掛け絵本のようなものがヒントになり、読者がアクションしないと次に進まないという、ストーリーに参加している体験が得られる本のかたちもありなのかもしれません。

電子書籍はキンドルが多くを占めますが、プラットフォーム依存に関しても議論されました。アプリの世界でそういった状況にある閑歳さんは、プラットフォームに則ったほうがユーザーが使いやすい一方で、個性が出しにくいと発言。クレイグさんは、アマゾンは読者よりも消費者を向いているから、と笑っていました。

当日の模様はスクーでもご覧になれますし、スライドも以下に共有します。関心ある方はぜひ。『ぼくらの時代の本』の感想などはまた別の機会に書きたいと思います。

クリエイティビティは作者ではなく環境に宿る? コンテンツから偶然の出会いを仕掛ける必要性

(Photo by Lance Anderson/Creative Commons Zero)

ソーシャルゲームにおいて最もクリエイティビティが注ぎ込まれているのは、「ユーザーにゲームをやめさせない」ためのシステム

ソーシャルメディアやまとめサイトなど情報が半ば自動的に生成されるプラットフォームが隆盛する時代に、どのようなものがクリエイティブなコンテンツなのか。『情報社会の情念―クリエイティブの条件を問う』を読むことで、その答えが少しわかりました。

プラットフォーム側のみならず、コンテンツ/クリエイター側からの視点も多く入っていることでバランスのよい書籍となっています。「流行っているものがあったら、同じようなものを作りまくるべきだ」というグリー・田中良和社長の言葉を軸に、ソーシャルゲームのプラットフォーム運営の思想に迫ります。UIやキャラクターなども重要な要素でありながら、データマイニングがなお重視されるとのこと。

オンラインで数千万人のユーザーを快適にプレイさせるには、ゲームのインターフェイスの背後にある、データベース設計やデータ分析といった「運営」の領域が最も重要なのである。(32ページ)

また、ユーザーがどこで離脱しているのかという原因を探り、改善していくということから、「ソーシャルゲームにおいて最もクリエイティビティが注ぎ込まれているのは、『ユーザーにゲームをはじめてもらう』ための方法ではなく、『ユーザーにゲームをやめさせない』ためのシステムなのである」という指摘がありました。

もちろん、ソーシャルゲームにかかわる人にとっては基本的なことなのかもしれませんが、現代のクリエイティビティは作者ではなく、環境に宿ることになりがち。つまりは、プラットフォームによって、コンテンツの性質が決定されるというのです。

「パーソナライズされた環境は自分が抱いている疑問の解答を探すには便利だが、視野にはいってもいない疑問や課題を提示してはくれない」

良き設計者とは何か、また、誰なのか。本書ではこのような問いを立てています。コンテンツの作者ではなく、プラットフォームの設計者がクリエイティビティに大きくかかわることができる状況にあるからです。プラットフォーム主権の環境では、パーソナライゼーションをはじめ、課題が表に出てきます。

たとえば、Upworthy創業者のイーライ・パリサーは書籍『閉じこもるインターネット』のなかで、「パーソナライゼーションとは、既存の知識に近い未知だけで環境を構築することだ。(中略)パーソナライズされた環境は自分が抱いている疑問の解答を探すには便利だが、視野にはいってもいない疑問や課題を提示してはくれない」という言葉を残しています。過去のクリックが未来の選択を決定要因として影響を与えてしまうなら、新しいものに出会うことがなかなか難しくなってしまいそうです。そして、多様性は失われていきます。

不規則性やランダムなものが提案として挙げられていますが、ユーザー視点では快適なものではないので、解決策として機能するかというと難しいでしょう。しかし、本書では、プラットフォームの運営思想があったとしても、偶然の出会いをもたらすコンテンツの例を取り上げています。

ニコニコ動画や初音ミクにおけるコミュニケーション消費(空間)もあれば、寺山修司の都市を舞台とした演劇「市街劇」における虚構というコンテンツと想像力によってプラットフォーム(この場合は街)に偶然性をもたらす取り組みもあります。

市街劇は政治色をもって生まれたものだそうですが、寺山氏の場合は現実と虚構を混在する状況をつくること自体を目的としていたとのこと。また、「出会いの偶然性を想像力によって組織すること」を演劇としています。作品(コンテンツ)のなかに「外部」や「他者」といった、快適な情報生活では出会わない要素を組み込み、出会うように仕掛けるという発想はかなり興味深いです。

自分が好きなもの、嫌いなもの。見たいもの、見たくないもの。そんな両極性をもった情報体験をどのように実現できるのか。『情報社会の情念―クリエイティブの条件を問う』という本は、コンテンツから偶然性を仕掛ける可能性について考えるきっかけになるかと思います。

コンテンツやコミュニケーションの決定権が受け手にある時代、それでもメディアで人を動かしていくためには?

(Photo by Aleks Dorohovich/Creative Commons Zero)

「盲目的なメディア横断×リーチ拡大志向は誤り」

ブルーカレント・ジャパン代表の本田哲也氏と、LINE株式会社 上級執行役員の田端信太郎氏による共著『広告やメディアで人を動かそうとするのは、もうあきらめなさい。』という本を読みました。1000人、1万人、10万人、100万人、1000万人、1億人、10億人それぞれの動かし方について書かれており、考え方など参考になることが多いです。

本書冒頭のほうでは「盲目的なメディア横断×リーチ拡大志向は誤りだ」とあり、マスメディアの接触時間が減り、インターネットのそれが増加している現状が指摘されています。そういった環境下では、予算を多く持たない小さな事業者や個人にもチャンスが広がるということです。

また、コンテンツの接触について、決定権(編集権と編成権)が消費者サイドに移っている、という田端氏の指摘も重要です。ドラマを録画で見たり、ニュース記事をニュースアプリで見たり、といったことは増えているかと思います。リーチについてのゴルフの例えも秀逸でした。

- 必要なリーチの規模=ティーからカップまでの距離

- ターゲティング精度は高いがスケールの小さいメディア(例・検索連動広告)=パター

- リーチを稼げるが、精度は悪いメディア(例・テレビCM)=ドライバー

人を動かすには「心技体」が重要

規模別の動かし方については、特に100万人以上のものが興味深かったです(普段そんな機会がないので)。100万人ではネスカフェアンバサダー制度など魅力的なラベリングを発明し、かつ、承認欲求を満たすこと。1000万人では皇居ランなど、メディアを介さない目撃体験や、すでにあるものを再定義することで多くの人を巻き込むとしています。

さらに1億人では人が動く複数の要素が必要となり、新たな習慣を生み出すことなどがポイントとされ、ハロウィンなどが事例として挙げられていました。10億人となるとあまりイメージができませんが、LINEを例にコミュニケーションなど本能に訴えかけることやユニヴァーサルな欲求にも応えることが必要になるとのことでした。

それぞれの規模での人の動かし方を簡単に紹介しましたが、実際のところなかなか人を動かせない時代です。本田氏は「(これまでのように)広告やメディア(だけ)で(たくさんの)人を動かそうとするのはもうあきらめなさい」と書籍タイトルを補足し、心技体が重要としています。

- 心=人の気持ち、感情、本音(インサイト)

- 技=メディアやコンテンツの戦略と戦術

- 体=体験、体感

特に、リーチしたい規模に対してどのようなメディアが最適なのかを配置した「技のゴルフクラブ」という図(213ページに掲載)は必見もの。各メディアをコントロール/アンコントロールという軸で見ることもできるので重宝しそうです。

広告やメディアであきらめないほうがいい4つのこと

また、広告やメディアに関して「あきらめないほうがいいこと」も心に残っています。「人の本音(生活者のインサイト)を探求する」「ありのままを見せ、ある程度の判断を世の中に託す」「広告やメディアが本当の力を発揮する、最適な組み合わせを見出す」「世に溢れる情報の中に、あなたの商品やサービスの良さにつながるものがあると信じる」の4点。

常に自分が選択しようとすることを信じながらも、適度に自己否定しつつ、読者(消費者)に決定権があることを認識し、最適解を探していきたいです。

あとがきには「価値のないモノは増幅されない時代」という言葉も見られました。先日、「コピーできないウェブコンテンツづくりに必要な考え方とは? 『WIRED』創刊編集長ケヴィン・ケリーの視点」という記事で紹介したコピーできない価値(即時性、個人化、解釈、信憑性、アクセスしやすいこと、具体化、後援、見つけやすいこと)と合わせてチェックしていただけたらと思います。

【関連記事】

コピーできないウェブコンテンツづくりに必要な考え方とは? 『WIRED』創刊編集長ケヴィン・ケリーの視点

(photo credit: Kevin Kelly — photo by Per Axbom via photopin)

雑誌『WIRED(ワイアード)』創刊編集長を務めたケヴィン・ケリー氏によるエッセイ25本を収録した『ケヴィン・ケリー著作選集 1』を読みました。彼はLong Now Foundationの役員を務めていることもあり、長期的な視座をもちながら文章を書いており、インターネット/テクノロジーに関して、さまざまな示唆を得ることができます。

コピーできないものはなにか? その価値とは?

「無料より優れたもの」という章ではじまる本書。コンテンツのコピーもあるネット世界では、コピーできないものが貴重で価値あるものになると唱えます。コピーできないコンテンツ、というのはメディアの議論でよく出てくる言葉。ケリー氏はその例として「信頼」を挙げます。理由は、時間をかけて獲得するものだから。

このようなコピーできない価値を「生成力」と名付け、「種をまき、育てていかなければいけない性質または特性である」と定義しています。具体的には即時性、個人化、解釈、信憑性、アクセスしやすいこと、具体化、後援、見つけやすいこと、という8つのカテゴリーを提示。このように細分化すると、わかりやすいですね。

これらの八つの性質は、新しいスキルを必要とする。無料コピーの世界での成功は、流通に関するスキルからは生まれない。(中略)必要なのは、豊富さが共有という態度を生み出すこと、気前の良さがビジネスモデルとなること、マウスのクリックでは複製できない価値の育成が不可欠であること、などに対する理解である。(26ページ)

「無料コピーの世界での成功は、流通に関するスキルからは生まれない」という言葉が非常に印象的。ではどのようなスキルや姿勢が求められるのか、についても考えられているのがさすがです。第5章「コピーの盛衰」でもわかりやすい例が示されています。

あるものが無料になり、普遍的なものになったとたんに、その価値は逆転する。夜間の電灯が珍しい時代に、普通のろうそくで明かりをとるのは貧しい人たちであった。ところが、電気が普及してほとんど無料になると、電球は安っぽく感じられ、ろうそくはディナーの席で豪華さを示すものになった。(57ページ)

「技術からの贈りものは、可能性、機会、思考の多様性である」

本書は、テクノロジーについての考えかたも多く掲載されています。特に「技術からの贈りものは、可能性、機会、思考の多様性である」という言葉。テクノロジーが人間を向上させるのは、機会の提供によって、さまざまな選択の可能性を広げ、新しい思考とその多様性を生み出していくのです。

テクノロジーの定義についてもさまざま紹介されています。アラン・ケイ氏の「テクノロジーとは、あなたが生まれた以降に発明されたものである」、ダニー・ヒリス氏の「テクノロジーとは、まだ動いてないものである」など、独自の視点でテクノロジーへのまなざしをもっていることは、テクノロジーに関する議論をするうえで改めて重要なのではないかと思いました。

【関連記事】

ウェブメディアは熱さと愛の方向・深さがカギ? 情報があふれるなかで「わざわざ」読んでもらうために

(Photo by Tim de Groot/Creative Commons Zero)

「ブログで面白いのは、何かに対してものすごく『愛』があるか、『憎しみ』があるかがはっきりしている人」

「コンテンツよりプラットフォームの寿命が短い時代にメディアが求められること」という記事で、インフォバーンCo‐CEOの小林弘人さんと日経ビジネス プロデューサーの柳瀬博一さんの共著『インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ』を紹介しました。今回も少しつづきを。

まず紹介するのは、柳瀬さんの言葉。なにかの書きものが、熱量や愛をもって適切な方法を向いて発せられていると、動かされることが多いように思います。

柳瀬 すべてがつながっちゃった今、ブログなんかで面白いのは、ものすごく何かに対して「愛」があるか、「憎しみ」があるかがはっきりしている人で、俯瞰して解説しちゃうコラムってあまり面白くない。(135ページ)

小林さんは個人には熱さや愛こそが必要であり、そこにお客さんやファンが集まると言います。チームが機能しているか知りたい場合、柳瀬さんは「お客さんが集まっているか」が指標になる、といったやりとりもされていました。

柳瀬さんは大きなメディアコンテンツと対抗できるものとしてのヒントとして、スナック、洋品店、理容店/美容室を挙げています。スナックと洋品店は「チェーン化できない」ということが共通点であり、売り物が商品やサービス以前に「ひと」である、ということです。

このことについて小林さんは、WIRED創刊編集長のケヴィン・ケリーが1000人のコアなファンを集めることができれば食べていけるという理論を引き合いに出していました。これは個人のクリエイターであれば、1000人のコアなファンがいれば活動できる、という考えかたです。サロンやメルマガなどにも言えることでしょう。

スマホやSNSがあたりまえの時代にはタイトルやアイキャッチがトリガーになって記事を読むことが多いかもしれません。しかし同じくらい、誰が書いているのかであったり、そこでしか読めないものに価値を感じることが多くあります。柳瀬さんはこれからのメディアのつくり方について、「熱さの方向性」が切り口になり、最低上限としてその深度が十分かどうか、という熱さと深度を挙げていました。

ぼくはとてもムラがあるほうなので、あまり継続することが苦手です。だから一層、熱量や愛を絶やさず発信し続けられるまわりの人を尊敬しており、継続的に記事を読むようにしています。

「情報がいっぱいあると、人間の行動って多様性を増すどころか、めんどうくさくなって同じ答えに収斂しがちなところがあるよね」

第6章「フリー/シェア以降の新ビジネスモデル」に入ると、小林さんは「マーケティングに長けた人が出てくると、実力が及ばなくても歓迎される」と刺激的な発言。だからこそ、編集者が書き手の発掘や育成にエネルギーを注がなくなったとしています。

柳瀬さんも「情報がいっぱいあると、人間の行動って多様性を増すどころか、めんどうくさくなって同じ答えに収斂しがちなところがあるよね」と同調。SNSのフォローやキュレーションアプリの心地よさで規定される情報収集を超えていくために、なにかしら超えるものがあると改めて感じた部分でした。

たまにウェブからの情報収集をやめて意識的に知らない分野の本や雑誌を読んだり、それらを掘り下げたり、いろんな本屋さんに足を運んでみたり、ゆっくり時間をとって雑談したり——さまざまな方法があるのではないかと思います。

また、ウェブコンテンツはあふれるばかりのなかで、「わざわざ」読んでもらうにはスピードに加えて、繰り返しになりますが、熱量や深度が求められるとのこと。7章にはあえてウェブを遅くする、というスローウェブの話題も登場しています。ワンカラムのウェブメディアやじっくり長文・解説記事を読ませるようなサイトが好きなので共感しました。

「コンテンツよりプラットフォームの寿命が短い時代にメディアが求められること」という記事に続いて、本の内容を紹介しましたが、さまざまな分野を飛び越えた話題を提供し続けながらメディアや編集の本質を問い、人間の性質や特性はなにか、といった大事なことを考える機会になりました。

コンテンツよりプラットフォームの寿命が短い時代、メディアに求められること

(Photo by Matthew Smith/Creative Commons Zero)

『インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ』という本を読みました。企業のコンテンツマーケティングを手がけるインフォバーンCo‐CEOの小林弘人さんと日経ビジネス プロデューサーの柳瀬博一さんの共著です。

オープンでフラットなウェブ世界が広がったと思いきや、クローズドな空間や濃いコミュニティを求めるようなこともよく見られるようになったいま、スマートフォンの普及とSNSの発展によって「原始時代2.0」が来ているのではないか、と説く内容はさまざまなジャンルの話が飛び交っていて刺激的です。あとがきでも書かれていますが、

この本は古き良き時代と新しい時代が融合した編集入門本です。いくつか印象に残っているところを紹介します。

情報があふれる時代、「文脈」で勝負していくことが重要

まず印象的だったのは、マスメディアよりも、情報にアンテナ立てているまわりの友だちからの情報摂取が多くなってきているということ。SNSの登場によって、マスメディアの情報発信も友だちの情報発信もひとつのアカウントから流れるものという意味では同等です。そんな時代のメディアのつくりかたの例として、柳瀬さんは、『もしドラ』の編集者だった加藤貞顕さんが起業して手がけている「cakes(ケイクス)」を挙げていました。

従来ならば、たとえばウェブマガジンを作る時に読者ターゲットを絞るために、IT系とか、カルチャー系とか、サブカル系って括りを作っていたでしょう。だけど、<ケイクス>はバラバラだ。なぜ?と思って実際に有料読者になってみて分かったのは、ケイクスってロック・フェスなのね。「会期中通しのチケットを買って、好きなところを3、4曲聴ければいい」という感じ。

さらに寄稿者ほぼ全員に共通しているのは、年配の人でも若い人でも、ツイッターやフェイスブックで「友達力の強い人」なのね。個別にみんな客を呼べちゃう。<ケイクス>のブランドと寄稿者のブランドが等価。なるほど、ウェブ時代の媒体設計だな、と。(31ページ)

「会期中通しのチケットを買って、好きなところを3、4曲聴ければいい」という部分に関しては、以前に読んだ「北欧、暮らしの道具店」を運営するクラシコム代表取締役の青木耕平さんのインタビューを思い出しました。

「メディアとは何か?」の定義づけから考えました。僕らにとってのメディアとは、まず購入や手続きなどの用事がなくても、読んだり見たりするためだけに来る価値がある。そしてコンテンツを一定の量、源泉かけ流しのようにずっと供給できること。読み切れない量のコンテンツが提供されていなければ胸を張ってメディアとは言えないんじゃないかと考えました。雑誌は一度じゃ全て読み切れないし、テレビも全ての番組を見ることはできない。FacebookもTwitterも、いつ見ても読み切れない量のものが載っているからこそ、時間が空くたびにアクセスしますよね。常に刺激のあるインプットを得られることは、リピートしてもらえる信頼感につながります。

【広報インタビュー】青木 耕平 氏 株式会社クラシコム 代表取締役 - ValuePress! [プレスリリース配信・PR情報サイト]

また、自分たちで得た情報をパッケージ化しているマスメディアが、さまざまなプラットフォームやキュレーションサービスの出現がみられるなか、どのようにマネタイズすればよいのかという話題も。小林さんは、どういう「文脈」で勝負していくかということが重要になると言います。情報の群れに価値を与えること、本書では池上彰さんなどを例に、解説者のような能力が問われる時代になっているとしています。

「実はメッセージは冗長じゃないと後まで残らないんじゃないかな」

コンテンツがパッケージングされずにひとつひとつバラバラになってしまうスマホ/SNS全盛の時代。柳瀬さんは「プラットフォームの寿命のほうが、コンテンツの寿命より短い事例が増えている」という重要な指摘をおこなっています。プラットフォーム事業は初期投資がかかり小回りがきかない一方、それぞれのプラットフォームにあわせることができるコンテンツ制作側は生き残るという考えです。

このことは、「『情報はつねに広がりたがる』とは? メディアの成熟とコンテンツづくりの行方」という記事で書いたことともリンクします。コンテンツのほうがさまざまなメディアやプラットフォームで展開することができる可能性があるのです。

メディア/システム/体系/ルールは成熟の末に朽ちていく性質を帯びていくため、コンテンツの質を上げつづけるしかないという発言もありました。たとえば人気ゲームのキャラクターは、ゲーム以外にも映画やアニメ、おもちゃ、スタンプなどメディアを問わず展開されることも珍しくありません

ちなみに海外では、SNSをはじめとする各ウェブプラットフォームに最適化したコンテンツを制作/流通させることを戦略的に狙うメディアも増えています。ここに関しては、「これからの報道に自社サイトは必要なくなるのか? 脱中心・分散型メディアの可能性」という記事も合わせてぜひ読んでみてください。

といったかたちで、本書には要所でコンテンツ論が登場します。WIRED日本版の創刊編集長でもあった小林さんはコンテンツを「マインドウェア」とも捉えていることも印象に残っています。

単発的にその場のアテンション(注意)だけ引ければいい、というコンテンツもあるかもしれないけれど、そういうものだと残存する時間は短い。実はメッセージは冗長じゃないと後まで残らないんじゃないかな、と思っている。(72ページ)

誰でもオープンな場での情報発信が可能になり、また、誰でも受け取ることができる時代。本書を読むことで、改めてコンテンツとメディア、プラットフォームにかかわる議論を身近な事例や知的な刺激を与えてくれる豊富な知識とともに知ることができます。

クチコミから流行を生み出す6原則とは? 感情や物語、トリガーなどをコンテンツに組み込む重要性

(photo credit: Olivia Chow's Community Art Project - Screwed Out of Our Share via photopin)

クチコミになり流行するもの・ことに共通する点はどのようなことなのか。ほかのモノと比較して優れているものや価格設定なども、特定のものが広まる要因としてありそうですが、『なぜ「あれ」は流行るのか?―強力に「伝染」するクチコミはこう作る!』という本を読んでみたところ、クチコミによる流行についてさまざまなヒントが書かれていました。

ペンシルバニア大学ウォートン・ スクールでマーケティング准教授を務めるジョーナ・バーガー氏が執筆した本書は、クチコミが生まれ、流行が起きる理由を6つの原則を紹介しながら説明しています。それぞれ、ソーシャル・カレンシー、トリガー、感情、人の目に触れる、実用的な価値、物語の6つです。

クチコミを促す希少価値と限定価値、感情の種類

1つめの「ソーシャル・カレンシー」は、取り上げる話題が、他者の目に映るその人の印象を左右するというもの。SNSの普及に一役買っているのが、自己共有や自己顕示といった要素ですが、実生活でも日常会話の4割が自分の経験談か人間関係に関する話という調査もあるそうです。

さらには自分の考えや経験を誰かに共有することが満足度が高いということがハーバード大学の研究チームの調査で判明していると紹介されています。つまり、自分をよく見せる、いい印象を打ち出すためにクチコミを使う人が多ければ、特定のもの・ことが流行する可能性が高まるのです。

ソーシャル・カレンシーの効果的な要素としては、①内に秘められた奇抜さを見つけ出す、②ゲーム・メカニクスを活用する、③インサイダー気分にさせる、といったことも挙げられています。①はこれまで当たり前だったパターンを打ち破った商品やアイデアが広まるというもの。②は航空会社のマイレージプログラムやNIKEのランニング支援アプリ「ナイキプラス」のようにゲーム的な要素が入っていることで利用が促進される事例が有名です。③については希少価値と限定価値がクチコミを促すとしています。

2つめは、「人々が関連するものを思い浮かべるきっかけとなる刺激要素」である「トリガー」。つまり、頭に思い浮かぶことが話題を呼び、行動につながるということです。目で見たり、匂いを嗅いだり、耳から聞こえたり、実際に使ってみたり、といった刺激は商品やアイデアを想起させる強いきっかけになるとのこと。

著者の調査では、頻繁に思い起こされる商品は、ほかのものよりも15%も多いクチコミを生み出すとの結果が出ています。また、そういった商品は即時的だけでなく、持続的なクチコミになるそう。トリガーを考えるうえでは、「思い起こすための刺激が頻繁であること」も重要であるとのことです。

3つめの「感情」は、バイラルメディアがそうであるように、伝染性のあるコンテンツはなにかしらの感情を呼び起こすということです。注意点としては、シェアを促進する感情もあれば、消極的にさせてしまうそれもあり、選別することが大切になります。

事例としてニューヨーク・タイムズの科学記事が最もメールされた記事に入っていたことが挙げられていたのが興味深かったです。おもしろい記事や役立つ記事が最もメールされた記事リストに入る率は平均より25〜30%高い一方で、あまり読まれなそうな科学関連の記事が入っていたことがあったとのこと。これは「畏敬の念」が理由だそうで、科学関連の記事も平均より30%高い確率という結果を示していました。

では、どんな感情がシェアにつながるのか。内容が前向き/後向きだとそれぞれシェアされる/されない、という分類がわかりやすそうですが、実際はそこまで単純ではないようです。カギとして挙げているのは、「生理的覚醒」という、体が活性化して行動する準備が整ったような状態をさす言葉でした。この覚醒状態は正と負の感情のどちらにもあるもので、正の感情では畏敬や興奮、楽しさ(ユーモア)、負の感情では怒りや不安がシェアを促進させるものとなっています。

購買と行動を後押しする観察可能性

4つめは「人の目に触れること」。本書ではスティーブ・ジョブズの例が紹介されていました。もともとアップルが販売していたノートパソコン「PowerBook G4」のデザインではリンゴマークはユーザー側から正しい向きで見えていたのを、ジョブズがほかの人から見たときに正しい向きに見えることも重要ではないかと問いを立てたそうです。第三者の目に触れる観察可能性(他人がやっていることを目にすると自分もやりたくなること)にジョブズが気付いていたのでは、と書かれていました。

観察可能性のあるものはクチコミになりやすく、購買と行動を後押しすることも強みになり、ウェブサービスを急成長させることにもつながるものです。たとえば、音楽ストリーミングサービスのSpotifyがフェイスブックのAPIを活用し、Spotifyでのユーザーの行動(サービス登録やどの曲を聴いたかなど)をフェイスブックの友人らにも通知することで、ユーザーが増加したことが紹介されています。

5つめの「実用的な価値」という点は、コンテンツマーケティングなどの文脈でも言われますが、ためになるコンテンツは広がりやすいということ。この点は、 1つめのソーシャル・カレンシーとも密接につながる話で、自分の見え方や評価にもつながるため、役立つコンテンツはシェアされることが多くなるのです。

最後の「物語」については、商品やアイデアについ話したくなるような物語を組み込むことが重要なのだとか。ストーリーやエピソードというものは、懐疑的になりにくいことを挙げています。その理由は、ある人の経験を経験していない自分が否定することは難しく、展開に夢中になっていれば異論を差しこむ余裕がなくなることが多いと著者は書いています。注意点としては、ブランドや商品にとってのメリットが物語と一体化したときにバイラルがはじめて最大の価値となるということ。つまり、意味のあるバイラルでなければならないことを強調していました。

シェアされるコンテンツをつくりたいときには、ソーシャル・カレンシー、トリガー、感情、人の目に触れる、実用的な価値、物語の6つを意識するとよいのかもしれません。同時に、すべて組み込むのではなく、コンテンツの種類や想定するターゲット、メディアによってどの点を意識するのかを変える技術も大事になってくるのでしょう。

【関連記事】

流行は20年周期で訪れる/キャラとプロデューサー視点を兼備した強さ

先日、ゲンロンカフェで開催された、 「J-POP IS OVER?――佐々木敦『ニッポンの音楽』刊行記念イベント」に参加してきました。『ニッポンの音楽』を上梓されたばかりの佐々木敦さんに音楽ジャーナリストの柴那典さん、音楽ライターの南波一海さんがJ-POPを語るというもの。

本書のなかのキーワードのひとつである「リスナー型ミュージシャン=他者の音楽のインプットを自分という回路でプロセシングし、自分の音楽としてアウトプットすることが、音楽家としてのアイデンティティの根本にあるようなミュージシャン」についてから話がはじまりました。

リスナー型ミュージシャンのモデルであり、渋谷系や、元ネタ参照のカルチャーがあるヒップホップ。南波さんはリスナー型モデルが徐々にへたっていると語っていました。また、神戸生まれ/育ちのtofubeatsがBOOKOFFで音楽をディグっていたことはユニークなエピソードとして知られていますが、リスナー型ミュージシャンの最後の世代になるかもしれないと発言したこともあるとのことです。

柴さんは昔と今の参照の意味の違いを指摘。渋谷系の時代は、マニアックなものを知っていることが偉い雰囲気だったが、tofubeatsなどになると、みんな知っているようなベタなものを入れてその良さを再確認しようとしているのではないか、と。

佐々木さんは、本の最後を誰で締めるのか考えたという話題にも触れました。本書では中田ヤスタカで終わっていますが、相対性理論やサカナクション、RADWIMPS、AKBといった切り口も選択肢としてあったと言います。柴さんは「ゼロ年代の主人公は誰なのか」というのは大きなテーマであるとし、たとえば、宇多田ヒカルは2010年で活動休止したことから、文字通りゼロ年代とともに、歩みを進め、走りきった存在として挙げました。

続けて柴さんはテン年代の起源が2007年にあるとする説を話しました。初音ミクやニコニコ動画、AKBなどがはじまった/注目され始めたあたり。佐々木さんはしかし、ゼロ年代がまだゆるやかに続いているとも。「流行は20年周期で訪れる」という、ブームを享受した大学生が20年後に社会人で会社のなかで権限を持つようになり、当時に回帰するというものも興味深かったです。

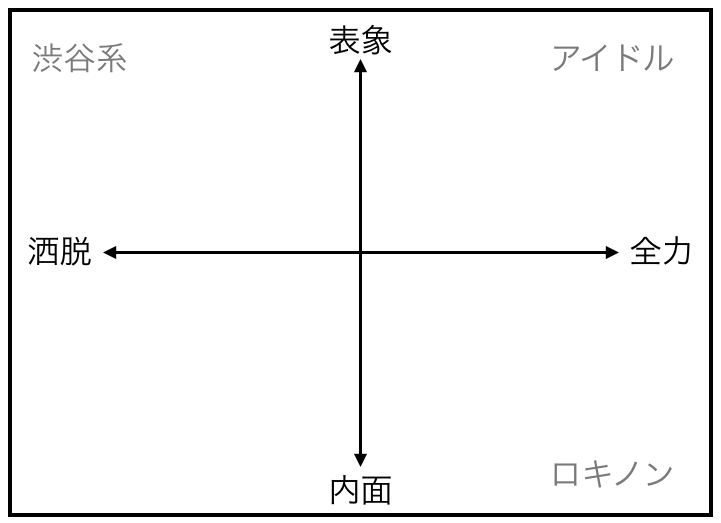

また、柴さんは独自のマトリックスでシーンを位置づけるのもかなり有益なものでした。表象と内面という横軸、全力と洒脱という縦軸。表象と洒脱が渋谷系、全力と内面はロキノン系、全力と表象はアイドル系、しかしながら、表象と洒脱についてはYMOや星野源、坂本慎太郎などがいるが、数は少なく売れるのも難しい象限だとしました。

(このような図だった気がします)

SEKAI NO OWARIがもともと、全力と内面だったのに、メジャーデビュー後の初武道館の際に、「過激派ロックバンドからファンタジーポップバンドに変わる」と宣言。Vo.深瀬氏の「ライバルはディズニーランド」という発言も引用しながら、表象と洒脱という斜め上に突き抜けたという珍しい事象を指摘しました。

キャラ的なウケの視点をもちつつ、プロデューサー的な視点も持ち合わせていることがカギとなっているとのこと。佐々木さんはSEKAI NO OWARIやゲスの極み乙女。など、いまの人気バンドの名前やキャラがエキセントリックな一方で、音楽性はウェルメイドと発言していました。

最後に、南波さんが監修した全国各地のアイドルの楽曲が100曲詰まったコンピが3月10日に発売されます。地方などにも行くなかで、CD-Rのものを買ったり、せっかく聴いても音が小さかったり、バージョンアップしているとうまくなっていたり(なってしまったり)と、フィールドワーク的に集めたものをまとめたかたちで、まさに編集の醍醐味だと感じました。

音楽業界はCDが売れなくなった後の展開や、海外における音楽ストリーミングサービスの隆盛など、めまぐるしく変わる状況を広くコンテンツのあり方や売り方に通じることもあると思い、さまざまな側面から注目しています。モノが売れなくなったときにどのように転換期を迎え、対応していくのか。メディアやジャーナリズムの分野がこれから苦しみそうなことが先に起きている業界として、引き続き、本やイベントなどを通じて勉強していきたいです。

「コンテンツとは、わかりそうで、わからないもの」——人を惹きつけるコンテンツのつくり方とは?

「コンテンツとは、わかりそうで、わからないものである」

KADOKAWA・DWANGO代表取締役会長の川上量生氏が2013年に出した『ルールを変える思考法』という本を読みました。主にメディアやコンテンツにかかわる、第3章「人を惹きつけるコンテンツのつくり方」から紹介したいと思います。

本書のなかで、川上氏はコンテンツとはなにかという問いを考え続けた末に、「コンテンツとは、わかりそうで、わからないもの」という定義にたどりついたことを紹介。わかりそうで、わからないものだから気になり、記憶にとどめるという仮説を立てています。

これはコンテンツづくりに絶妙なバランスが求められることを示唆します。わかりやすく簡単なものでは、感情や知性をコミットする余白がなく、逆にわからなすぎるものでは、無関心となるからです。どのポイントにコンテンツが位置されるかで「コンテンツの大衆性」が決まると言います。

また、時代を超える普遍的な名作がなかなか存在しないことについても、時代によって「わかりそうで、わからないもの」の基準が変化するとの理由を挙げています。ニコニコ動画の価値や意味もこの定義に当てはめると説明可能です。

「コンテンツとは、わかりそうで、わからないものである」と定義すれば、そうであろうとする行為自体が、"コンテンツの目的"にもなり得るということです。(96ページ)

物語や作品を手がける作者が、コンテンツの正解や先の展開を知らないまま、創作をおこなう際には、もちろん読者もわからない状態です。これを自覚的におこなうことで、コンテンツに感情移入もできるのでしょう。

「購入後にもダイナミックに中身が変わっていくようにできるのが未来の電子書籍の姿」

コンテンツ以外にも印象的な点がいくつかありました。

まずはニコニコ動画が世の中にとっていいサービスなのかどうか確信がもてなかった時期についても触れている部分。「人間中心のサービスをつくる」というテーマを掲げてきたからこそ、コンテンツ産業の破壊や国の活力を損なうという側面について悩んだものの、ニコニコ超会議などでユーザーと実際に会うことでその熱量や活気、愛を実感できたとのこと。

また、「ブロマガ」というサービス開始にあたっては、電子書籍に可能性を感じていると記しています。静的なコンテンツ状態ではコピーされてしまうため、「購入後にもダイナミックに中身が変わっていくようにできるのが未来の電子書籍の姿」としています。

関連して、プラットフォームが優位の状態では、コンテンツホルダーにユーザー情報があまり共有されないので、結果としてコンテンツ産業の衰退を招くという問題意識も表明。そのため、ブロマガではコンテンツホルダーがユーザーとダイレクトにつながることができるよう設計したと言います。

『ルールを変える思考法』の第3章「人を惹きつけるコンテンツのつくり方」を読むことで、改めてコンテンツとは何かということを考え直す機会になりました。以前、「新しいメディアが人間や環境にもたらす影響を考えるためのキーワードとは?」という記事で紹介したマクルーハンの言うところの「人間が情報で満たされていることを願うという前提がある」といった言葉もリンクするところがあったように思います。

【関連記事】