ジャーナリズムのiTunesを目指す「Blendle」がもうすぐ20万ユーザー到達ーー北欧にも展開

ニューヨーク・タイムズやドイツ最大の新聞社、アクセル・シュプリンガーが投資していることでも知られるオランダ発のメディアサービス「Blendle(ブレンドル)」。現在、19.5万ユーザーであること、収益化のために北欧への海外展開を予定しているとjournalism.co.ukが伝えています。

ブレンドルは2014年4月に生まれた「ジャーナリズムのiTunes化」を目指すサービス。27歳のジャーナリスト2名が創業、政府からの助成金と自分たちで集めた資金40万ユーロ(5,000万円)でスタートしました。

サービスについては、加入後2.50ユーロ(350円)分まで無料であり、記事は1本0.1ユーロ〜0.8ユーロ(10〜100円)あたりがメインの価格帯。理由を明記さえすれば返金可能という特徴もあります。記事価格の約70%が出版社側に行き、ブレンドルは30%を受け取るというモデルです。

また、友人やキュレーター(著名人ら)が買った記事がわかることも特徴の一つ。ソーシャルのつながりをうまく購買意欲にむすびつけています。オランダでは意外とうまくいっている記事単体で購入できるプラットフォームですが、海外ではどうなるのか注目ですね。北欧のメディア事情なども気になります。

【関連記事】

2014年、ニューヨーク・タイムズでもっとも多くの訪問数を記録した記事とは?

2014年、ニューヨーク・タイムズにおいて、どんな記事が多くの訪問数を記録したのか。そんなことを知ることができるデータが公開されていました。

ウェブやマルチプラットフォーム、ソーシャルメディア、アプリ、動画などについて、もっとも訪問数が多かったコンテンツを以下のリンクから確認できます。

結果から言うと、「Forty Portraits in Forty Years」という記事がいちばんとなっています。ある4姉妹が40年間ポートレイトを残していて、それをストーリーとともに記事としてまとめているもの。

ニューヨーク・タイムズといえども、ジャーナリズム的なコンテンツがよく読まれるというのではないのは意外でした。ストーリーはもちろん、画像や引きのあるタイトルも合わさり、ソーシャルからの流入もいちばん多かった記事ともなっています。

また、動画では「Surviving An ISIS Massacre」という、イスラム国の大虐殺から生き延びた男性に迫る短いドキュメンタリーのほか、エボラ関連など時事的/社会的なトピックがトップ10入り。iPhoneやGoogleなどテクノロジーネタも人気のようです。

ニューヨーク・タイムズという大手新聞社、伝統メディアにおいて、どのようなコンテンツが人気なのか。タイトルをざっと見るだけでもおもしろいと思います。

ワシントン・ポストによる全米のイノベーションを共有するイベント「America Answers」

ワシントン・ポストが、全米のイノベーションを共有するイベント「America Answers」を開催します。今年には「交通」や「食」をテーマとしたもの、来年には「学校」をテーマに、それぞれが抱える問題とそのソリューションを共有するというものです。

最初のイベントは10月21日に、交通をテーマに開催。渋滞や排気ガス、安全、インフラなどといった交通にまつわる問題と解決を話す場になります。配車サービスのUberやLyftなど、スタートアップも大きくかかわってくる注目のトピックです。

イベント、カンファレンスというと、テックメディア「Re/code」がCode Conference(参加費:6500万ドル)、ローカルメディア「Texas Tribune」は年間70回以上もイベントを開催するなど、メディアのマネタイズとしてイベントは欠かせない要素となりつつあります。

また、大手メディアによる、課題解決志向、未来志向の取り組みとしても珍しい事例だと思います。「America Answers」の課題解決プラットフォームとしての機能に注目です。。海外のソリューション・ジャーナリズムについては以下もぜひ読んでみてください。

ワシントンポスト、過去最高の月間トラフィック数を記録

ワシントンポストが、過去最高の月間ページビュー数を記録したと発表しました。ちょうどアマゾンのジェフ・ベゾスが買収してから1周年のタイミングですね。

エグゼクティブエディターのマーチン・バロン氏、マネジングエディターのケビン・メリダ氏、エミリオ・ガルシアルイス氏による発表でした。過去最高を記録したのは7月のトラフィック(数字は発表されていません。ちなみに平均は1880万人とのこと)。その理由はなんだったのでしょうか。

イスラエルのガザ侵攻やワールドカップ、マリに墜落したアルジェリア航空のマクドネル・ダグラス機83型機などのトピックをカバーしたことが大きな要因となっていると、同紙のブログでは書かれています。ライブブログや動画、グラフィック、写真、テキストなどを組み合わせたマルチメディア発信やそれぞれの使い分けも、トラフィックに寄与しているようです。

また、ページ表示速度の向上やSEO強化など、エンジニア、デザインチームの貢献もあったようです。動画に関しても、オリジナル、アグリゲーションともに注力したとのこと。

先月には、ストーリーを重視した新メディア「Storyline」を公開し、こちらはワンカラムということもあり、新聞社のサイトのなかでは読みやすいです。さらには、5月に立ち上げた、国政や外交について外部寄稿を集める「PostEverything」などもあります。

また、健康や科学、軍事問題、スポーツ統計、デジタルカルチャーなど各分野に特化したサイト立ち上げのために、今年始めには60名を雇用したそう。また、速報ニュースのチームも作ったことも今回のアクセス向上に寄与したのかもしれません。

これまでの最高記録だった2013年10月を裕に超えるほどだったとのこと。キュレーションメディアの取り組みも早かったですし、今後のデジタル戦略にも注目していきたいですね。

もちろんNYタイムズのトレンドを捉えた動きも期待です(参考:ニューヨークタイムズの動きから見る、5つのメディアトレンド)。

モバイル・ソーシャルに振り切る英新聞社「Trinity Mirror」の戦略

「伝統メディアも踏み出す、バイラルメディア立ち上げ」という記事でも紹介した、英新聞社「Trinity Mirror(以下、ミラー)」。モバイル・ソーシャルに焦点を当てた複数のメディアを運営しています。

4つの実験的なメディアで読者&売上も増えた

一番最初に手がけたのは、2013年5月に立ち上げた「Us Vs Th3m」というサイト。ユーモアやエンタメ色の強いコンテンツを展開し、若者読者に訴求することを目的としています。すでに300万人以上の読者が集まり、ネイティブ広告でマネタイズをおこなっているとのこと。

2つ目は、バイラルジャーナリズムの実験をおこなうメディア「ampp3d」。データやインフォグラフィックなどを用い、モバイルやソーシャルでも目につきやすいコンテンツを発信しています。こちらは2013年12月につくられたもので、ページを極力なくし、スクロールで読めるウェブデザインを採用。

そして、スポーツに特化したサイト「Mirror Row Zed」もあります。リスト記事などでモバイル・ソーシャル時代のコンテンツづくり、情報の届け方を摸索。また、新聞『The Sunday People』のデジタル展開も「thepeople.co.uk」というサイト上でおこなっています。

昨年5月から今年8月までの15ヵ月にわたる4つの実験的なサイトを運営してきたミラー。この半年のデジタルの売上は47.5%増の1490万ユーロ(約2510万ドル)となり、平均の月間ユニークユーザー数についても、91%増の6130万人を記録しています。

モバイル・ソーシャル・若者読者の獲得が新聞社の課題

若年層へのリーチ、モバイル読者へのリーチというミラーが抱えていた課題を解消するアプローチとして、実験的なサイトを打ち出してきましたが、新聞社だからこそこのようなことをやる意義が増しているのかもしれません。新聞のパッケージや、いわゆる「一面」も機能する機会は減っているでしょう(特に若者に対して)。

価値観や視点の多様さや、パーソナライゼーションが広がってきたいま、世論や共通の認識や常識が形成しづらくなっているような気がします。そのため、新聞の機能や意義が漸減しているかなと。

このような状況下では、新聞がその機能を果たしていくには、流通(読者)を確保することがひとつの答えになると思います。特に若年層であり、スマホユーザーでもあり、ソーシャルメディアに触れているような読者を獲得するには、キュレーションやニュースアプリ、まとめ記事(リスト記事)、クイズなどもヒントになるのかもしれません。

先日、日本新聞協会が発行する雑誌『新聞研究』8月号に「ニュース体験を考慮した発信を──今後の取り組みが戦略の『常識』をつくる」というコラムを寄稿させていただく機会がありました。そこでも少し、新聞社のモバイル対応について書きました。

ミラーでは、ソーシャル・モバイルに最適化するために、バイラル系の手法をとっていますが、多くの海外の新聞社はアプリでソーシャル・モバイル経由の読者を獲得しようとしています。またの機会にアプリなどについても取り上げたいと思います。

Trinity Mirror sees digital experimentation pay off | Digiday

英フィナンシャル・タイムズの中間報告書から分かる3つのコト

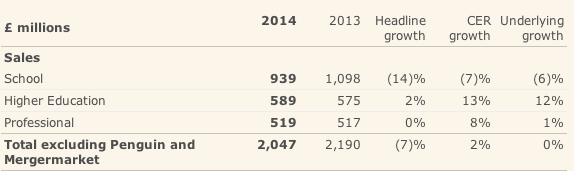

2014年も半分以上が過ぎ、さまざまな中間レポートが出されています。今回は、メディアコングロマリットのピアソン社のレポートから、ファイナンシャル・タイムズに関することをいくつか紹介したいと思います。

1. 購読者は成長(デジタルは順調)

まずは部数。前年比で13%成長で、紙とデジタルの合計購読数は67.7万人とのこと(中央銀行などの法人購読数は29万)。デジタルは33%成長と順調で、45.5万購読数を突破しています。

2. アプリ戦略でモバイル読者が半数に

著者をフォローしたりコメントできるニュースアプリ「FT Weekend app」をはじめ、アプリ戦略も進んでおり、現在ではデジタル読者の半数はモバイルとなっているそうです。このため、モバイル広告は前年比9%増となっています。

3. 多くのビジネススクールが活用

また教材としてのフィナンシャル・タイムズという側面もあります。「FT Newslines」などの学校での導入数は300を超えているとのこと。世界のビジネススクールトップ50校のうち3分の2で活用されているのだとか。

以上、3つのことをさくっと紹介しました。ピアソン全体での純利益はこの半年で2.2億ユーロ(3.8億ドル)で、昨年より800万ユーロ減。売上も6.5%減で、20億ユーロとのこと(売上の6割は北米から)です。時間のあるときに目を通しておきたい中間報告だと思いますので、興味のある方はぜひ。

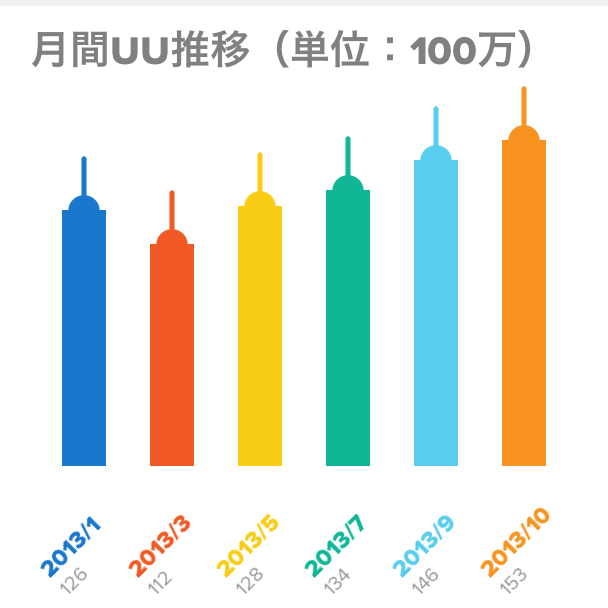

イギリスの新聞サイト「Mail Online」の月間訪問者数が1.5億を突破

ひたすら伸び続ける「Mail Online」

イギリスの新聞サイト 「Mail Online」の月間訪問者数が1.5億ページビュー突破したそうです。

今年5月時点でのデータは以下に記しますが、約1.3億訪問者数でしたので、着実に読者が増えていることが分かります。

今年5月の一日当たりのユニークブラウザー数は820万で前年同月比で46.8%も増えた。月間のユニークブラウザー数は1億2900万に達した。前月比で7.99%も増えている。

100名以上のスタッフを抱え、これからさらに広告戦略にも力を入れていくといったところでしょうか。

今年1月からの月間訪問者数については推移のみ以下にまとめてみました。この規模感だと、どこらへんで頭打ちになるのか気になるところです。

英メディア「ガーディアン」の2倍の訪問者数

2番目に読まれている新聞サイト「Guardian」は7875万ほどなので、Mail Onlineの規模と勢いが伺えます。

また、イギリス国内においては、Mail OnlineはPC、モバイル、タブレットにいずれでも一番読まれているメディアとのことです。引き続き追いかけていきます。

【参考記事】

- Mail Online had close to 154m unique browsers in October

- Mail Online is UK's most popular news brand across PC, mobile and tablet

http://www.theguardian.com/media/media-blog/2013/nov/14/mail-online-news-brand?CMP=twt_fd

【過去記事】

- 海外メディアについて知りたい時に必ず読むブログ7選(+最近気になったメディア関連記事25本)

- 「要するに」がより求められるスマホ時代、アメリカの注目ブログ「ChartGirl」は一つの答えだ!

- 市民が支える調査報道! ジャーナリズムを促進する海外クラウドファンディングサイト3選

- 月間読者数4600万人を突破したメディア「Upworthy」がゲイツ財団とコラボーースポンサードコンテンツで世界の健康と貧困を伝える

- 繰り返し読みたいメディアや編集に関する記事9本

- たった1本の記事で1700万PV超え! 米メディア「Upworthy(アップワーシー)」のヒットコンテンツ5選

アメリカでグーグルの広告収入が新聞/雑誌業界を超えたーーその額なんと年間60億ドル

広告収入が激減する新聞/雑誌、増加するグーグル

アメリカでグーグルの広告収入が新聞/雑誌業界の広告収入を超えたようです。

ウェブメディア「ビジネスインサイダー」の伝えるところによれば、今年は同社の収入が60億ほどで、そのほとんどが広告によるものとのこと。チャートを見ると分かりますが、2004〜2013年にかけて新聞/雑誌ともに、広告収入の激減ぶりが甚だしいですね。

グーグルが既存のメディア業界の広告収入を上回ったのはメディア業界にとって一つの大きな出来事には違いありません。新聞/雑誌が今後どのような手を打っていくのか目を向けていきたいです。

テクノロジーとジャーナリズムの融合がカギ

フェイスブック創業者から政治誌「ニュー・リパブリック」オーナーとなったクリス・ヒューズやジャーナリズムに参戦するイーベイ創設者のピエール・オミディアー、そしてワシントンポストを買収したアマゾンCEOのジェフ・ベゾスなど、テクノロジーとジャーナリズムの融合に注力する人物たちの動きが、きっとアメリカのメディア状況を良い方向に変えていくのではないでしょうか。

【参考記事】

- Google Is Now Bigger Than Both The Magazine And Newspaper Industries

http://www.businessinsider.com/google-is-bigger-than-all-magazines-and-newspapers-combined-2013-11

【過去記事】