コンテンツで儲けるためには――12のビジネスモデルとメディア編集力から考える

すでにメディアに関心のある方は目を通しているかもしれませんが、「メディアの未来」という特集を組んだ『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2015年7/01号』がおもしろかったです。いまさらながらですが、人選がよかったです。

「コンテンツで儲ける可能性を探る」という副題のもと、編集工学研究所所長の松岡正剛さんやチームラボ社長の猪子寿之さん、電通コンサルティング取締役の森裕治さんらが登場します。一部を取り上げてみます。

「アテンション・エコノミー」に沿ったメディアばかり

最初に登場する松岡さんは、コンテンツビジネスの変化を次のように整理します。これまで、良質なコンテンツ制作→広く流通→顧客満足、という3段階があったけれど、現在では特にプラットフォームなどにおいてはまずは顧客満足(しながら継続的な利用者を集め)、そこにコンテンツを投下し広げていく流れになっていると分析しています。

これはキュレーションメディアなどがイメージしやすいですが、雑誌のように高いお金をかけたコンテンツを最初からつくるのではなく、消費しやすいライトなコンテンツをつくり、ユーザーを集めて規模拡大を図っていくようなことを指しているのでしょう。

ただ、松岡さんは顧客やユーザーよりも確固たるコンテンツが先にあるべきだといいます。いまのメディアやそこに乗っかるコンテンツには偶然性や複雑性、知識や教養がなく、まずは振り向いてもらえるバイラル系が人の目に触れることが多くなっているような状況を、締めの言葉で表しています。

世の中は「アテンション・エコノミー」(関心の経済)と「インテンション・エコノミー」(意思の経済)の二つが絡み合ってできている。しかし、前者のメディアばかりが溢れて、いまのところ後者のメディアが逼塞したままになっている。なんともお寒いことである。(32ページ)

12通りのメディアビジネスモデル

次に登場する森さんは、メディアとコンテンツの機能を見直すことで、メディアの未来像にアプローチしています。ここではコンテンツとは「共有されたがるもの」と定義して話を進めています。以下の過去記事にも通じるところがありそうなので、参考まで。

森さんはメディアのビジネスモデルを図表付きで紹介(本誌を見てもらうとわかりやすいです)。メディアの種類を、メディア一体型(新聞など) 、クロスメディア型(メディアミックスなど)、オープンメディア型(だれでも情報発信できる・つかえる)という3つにまとめ、収益モデルは課金、補完(コンテンツから派生するサービスなど)、広告・データ、互酬(寄付や支援)の4つに分け、全12通りとしています。

このほかメディア編集力についても触れているのも勉強になります。この力に関して3つのポイントが挙げられています。ひとつは生活者の参加者度合い。これはCGMなどがそれにあたります。二つ目は、流通に最適なコンテンツのかたちを考慮するモダリティ、そして最後はいつ・どのように消費してもらうかという消費形態です。

たとえば、本誌でも例として取り上げられているバズフィードは、分散型メディアといえるほどモダリティを考え抜いていることに加え、タイトルをA/Bテストで決めていくなど良くも悪くもユーザーに寄り添った消費形態をとるメディアです。このように、自分のメディアがどのビジネスモデルをとるべきか、どんなメディア編集力が必要なのか、照らし合わせることができるコラムになっています。

グローバルならハイクオリティ、ローカルならロークオリティ?

最後に紹介する猪子さんについては、以前から繰り返し語っているネットの世界では、「グローバル・ハイクオリティ」と「ローカル・ロークオリティ」に二分されていく話をしています。ぼくは地方出身なので、どうしても後者に関心がいってしまうのですが。

「ローカル・ロークオリティ」は、コミュニティ型であることが前提です。(中略)コミュニティという価値によってクオリティやコストが無視される世界が、いますごい勢いで発達している。また、コミュニティにおいてはクオリティが高すぎると逆にダメ。(60ページ)

メディア業界は、ハイクオリティなコンテンツをつくるならグローバルへ、ローカル(「ニッチな分野」「濃いめの同じ価値観」とか言い換えてもよさそう)だけに必要とされるようなコンテンツであればコミュニティに向かうのが自然だとしています。

おそらく、前者は高い技術力や流通、グロースハックなどが、後者は適当なコミュニティマネジメントやイベント運営などが重要になるのかなあと思いました。ただ、ローカルメディアといってもローカルに根ざさず、あえて都会向けに発信する場合もあります。そういう場合はハイクオリティがむしろ必要だったりするので、さらに発展したカテゴライズもできそうです。

というわけで、今号のDIAMONDハーバード・ビジネス・レビューの内容は、コンテンツにかかわる幅広い層にとって、参考になる寄稿やインタビューが集まっていると感じました。

Webコンテンツの収益化には「多対多の関係性」が求められる? コンテンツではなく場に課金するという考え方

先日、有料会員制のオンラインサロン・プラットフォーム「Synapse(シナプス)」を展開する田村健太郎さんにお話を伺いました。シナプスのサロンはフェイスブックグループでの主宰者や参加者とのコミュニケーションを体験できるというもの。月額1000円程度のものから1万円を超えるものまでさまざまなサロンが存在します。

コンテンツ単体での課金よりコアなファンに多く払ってもらうモデル

取材・執筆するなかで興味深いキーワードが出てきましたのでいくつか紹介。たとえば以下のような言葉が印象に残っています。

- 体験型コンテンツ消費と、場にお金を支払うという感覚がカギ

- 単価を上げ、少数のファンからお金をもらう仕組みのほうがうまく回るのではないか

- ユーザーの熱量を最大化するためにちゃんとアクティブな仕組みをつくることがいちばん大切

- 広く支持されるコンテンツと、熱心なファンが求めるものは必ずしも一致しない

- 一対多から多対多の関係性に移行しているサロンはうまくいっている

- 主宰者はコンテンツづくりに集中、シナプスがマネタイズの最適化を図る

「体験型コンテンツ消費」というのはコンテンツだけを楽しむというよりは、コンテンツを軸としたコミュニケーションを消費すること。サロンであれば、投稿とコメントでコミュニケーションでき、その人だけでなく参加者も含めた場にお金を支払う感覚が強いこともあるようです。

「単価を上げ、少数のファンからお金をもらう仕組みのほうがうまく回るのではないか」というのは、田村さんが過去にマンガや電子書籍関連サービスを手がけているなかで感じたこと。先ほどの話とつながりますが、コンテンツ単体での課金はむずかしく、コアなファンに多く払ってもらうモデルのほうがよいと考えオンラインサロンのプラットフォームを運営しています。

これはサロンのみならず、ほかのプラットフォームでも見られること。たとえば、音楽ユニット「UQiYO」がnoteを活用して4つの有料プランを用意していることがCINRAのインタビューで掲載されていました。ライブの撮影や録音ができるメニューがとても魅力的ですし、地方のファンに向けたプランもあることがいいですね。

月額500円で動画やブログやYuqiさん作の漫画などがウェブ上で見られる「コト」、月額2,000円でライブの撮影や録音ができたり楽屋の秘蔵映像が見れたりしてライブをより楽しめるサービスが含まれている「ナマ」、同じく月額2,000円でポストカードやスペシャルギフトが郵送で届く「モノ」、そして月額10,000円の「ササエ」という4つのプランに分かれている

コミュニケーション消費において、一対多から多対多の関係性への移行が重要になる

田村さんにインタビューするなかで、「一対多から多対多の関係性に移行しているサロンはうまくいっている」ということがとても興味深く、これからのオンラインでの小さなコミュニケーションを収益につなげるヒントになると思いました。これまで紙メディアであれば一方方向の情報発信でした。ウェブでもインフルエンサーなどのあり方を見ると分かりますが、一対多の関係が強いです。

しかし、たとえば美容師の方のサロンでは参加者がカットの画像を投稿してフィードバックし合うようなこともあると聞いて、多対多がポイントであることがよくわかりました。場にお金を払うこととも関連しますが、サロンの主宰者を目的に入ることはもちろんですが、そこにどんな人が集まり、どんなコミュニケーションが生まれる場になるのか。そういったことが重要なのでしょう。

多対多の意味するところは、参加者がそのコミュニティ内で発信者にも受信者にもなり、コミュニケーションを楽しむことができることなのかもしれません。一対多の場合は、どうしても主宰者の投稿が多くなり、予想を超えたり、多様な体験を継続的に提供することはよほど工夫しないとむずかしいのではないかと思いました。

今年中にサロン数を500まで増やすとのことなので、地方コンテンツやニッチな領域含めどこまでこの仕組みの裾野が広がっていくのか。メディア関係者は追いかけるべき、プラットフォーム(とその背景哲学)であると思います。

米新聞社のペイウォール導入は500社超え——海外メディアが有料購読に踏み出すいくつかの背景

定額制読み放題やペイウォール(月に〜本以上読むには有料)、コミュニティ型課金、寄付型、記事ごとの課金など、海外メディアでは読者が有料課金をするためのさまざまな選択肢があります。アメリカだけでもペイウォールを採用する新聞社が500以上あるそうですので、その背景をいくつか紹介します。

①フリーミアムの普及

フリーミアムとは、「フリー(無料)」と「プレミアム(割増料金)」の造語で、基本サービスを無料で提供することで顧客を広く集め、その何割かに有料で高機能のプレミアム版に移行してもらうビジネスモデル。

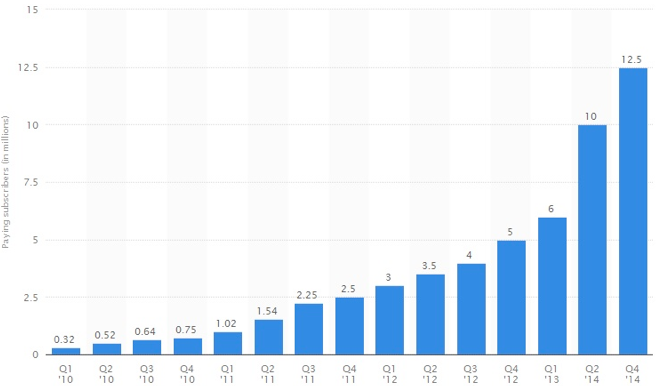

最近では音楽ストリーミングサービスのSpotifyなどが有名かもしれません。ちょうど今週、課金ユーザー1500万人、アクティブユーザー6000万人を超えたことが発表されました。20%以上が有料会員というのはものすごい数字です。

(出典:Statistic)

いまでは楽曲数3000万曲を超え、1日2万曲が追加され、プレイリスト数は15億個を数えるほど。200億ドル(収益の70%)を権利保有者への使用料として支払っているそうです。Facebookに誰がどの曲を聴いているのかというフィードを流したことでグロースしていったことも有名ですね。

②紙媒体の売上不調

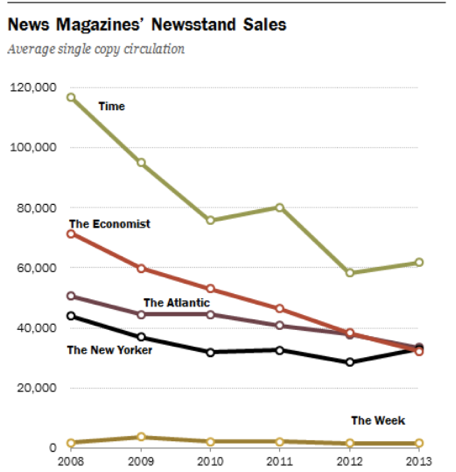

(出典:journalism.org)

アメリカにおけるニューススタンド での雑誌売上(1号あたり)を示したデータ。タイムやエコノミストなどの有名誌でさえ、部数が半数程度に落ち込んでいることがわかります。

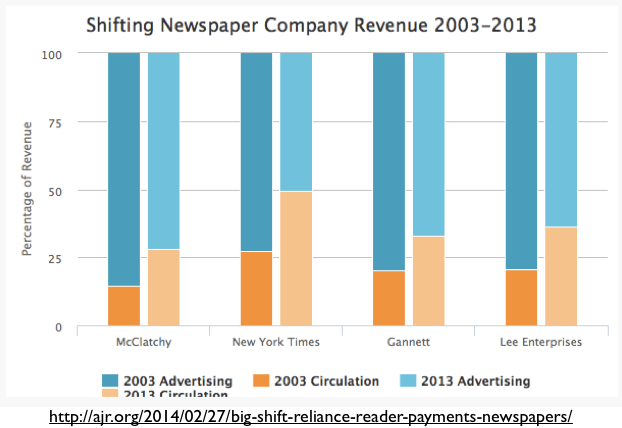

こちらのデータは有名紙の広告と販売の収益比率を示したものです。どの媒体も2003年年にくらべて2013年のほうが広告費が減っていることがわかります(あくまでも額ではなく割合)。

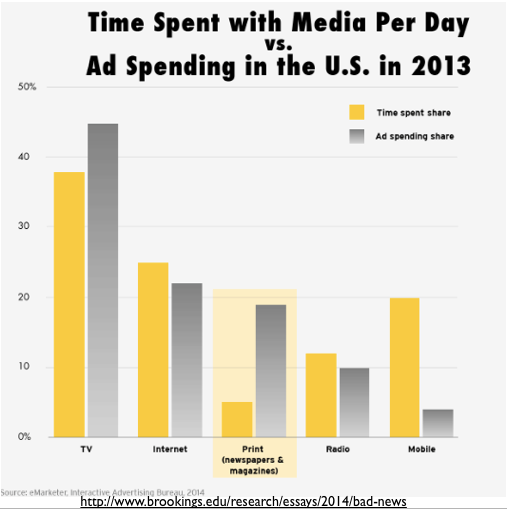

こちらのデータはアメリカにおける、メディア別の広告費と時間消費の割合を比較したもの。紙媒体の広告費の高さと時間消費の少なさを一目で実感することができそうです。

③オンライン広告効果の減少

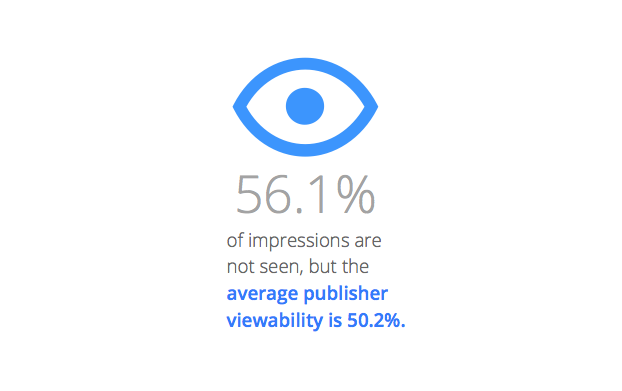

「2018年には米広告費の26%を占めるモバイル広告、半分以上が表示されないディスプレイ広告」という記事でも紹介しましたが、2014年にグーグルが「ディスプレイ広告の*インプレッションの56.1%は目視不能 」というデータを出しています(*スクリーン上に広告の50%以上が画面に1秒以上(動画は2秒以上)露出するインプレッション)。

もっと前の2010年にはテッククランチが、インターネット広告(バナー+検索連動型)は63%の人に無視されているとの記事を出しています。

3つの背景を紹介しました。海外メディアでは有料課金/継続的な課金で読者やコミュニティが支え豊かにするところが増えているように思います。実際、読者からお金を集める割合は増えているようです。

(出典:Pew Research Center's Journalism Project)

具体的な事例についてはまた別の機会に取り上げたいと思います。

タイム社、大手出版社ではじめてビットコインでの購読料支払いを導入

雑誌『タイム』などを発行するタイム社が、ビットコインの取引ができるオンラインサービス「Coinbase」と提携を発表。これにより、ビットコインでの購読料の支払いが可能になりました。プレスリリースで発表しています。

大手出版社でビットコインでの支払いを可能にしたはじめての例とのことで、同社が発行する『Fortune』『Health』『This Old House』『Travel + Leisure』で利用できます。

タイム社で上級副社長を務めるLynne Biggar氏は、「われわれは常に、読者がブランドをより好きになってくれる方法を探しており、今回の試験的な取り組みはビットコイン利用者にとってシームレスでシンプルな購読方法になるでしょう」と新しい顧客開拓の側面として捉えているようです。

また、CoinbaseのCEO Brian Armstrong氏は「弊社のような大手出版社がビットコインを採用することは、読者にとってもメディアコミュニティにとっても重要なメッセージとなります」と今回の提携の意義について言葉を残しています。

実際のどれほどの効果が生まれていくのかは気になるところ。海外ではビットコインでの支払いや寄付を取り入れるメディアも増えているので、引き続き追っていきたいです。

「ビットコイン」で寄付できるNPOメディア? - メディアの輪郭

ジャーナリズム界のSpotifyとなるか? 新聞社の課題に立ち向かう定額読み放題サービス「Inkl」

オーストラリアのスタートアップが打ち出した「Inkl」というサービスを紹介します。「Spotify for news」と形容されることもあり、定額読み放題サービスといった感じです。米テッククランチなどがくわしく紹介しています。

ウェブアプリとネイティブアプリが公開されており、月間15ドル(約1,700円)ですべてのコンテンツを読み放題とのこと(もしくは1記事10セント支払う)。国内のNewsPicksとも似た値段設定です。広告なし、パーソナライゼーションが少し効いているのも特徴。30日間は無料で使うことができます。

英ガーディアンやワシントン・ポスト、ロサンゼルス・タイムズなど英語圏の新聞から、シドニー・モーニング・ヘラルドや南華早報(South China Morning Post)などを読むことができ、アメリカに進出する予定もあるようです。

エンターテイメント業界ではNetflixやSpotifyなどの定額制サービスがぐんぐん伸び、影響力をもっています。同じコンテンツを扱うメディア/ジャーナリズム業界でこのモデルが当てはまるのかは注目が集まるところでしょう。

多くの新聞社が若者やモバイル利用に対して、記事販売に苦しみ答えを見つけられていないなか、さまざまなスタートアップが答えのひとつになりそうなものを提案する動きが多く見られます。

ちなみに、InklのCEOはもともと、オーストラリア大手新聞社「Fairfax Media」のディレクターを務めていた人物。そこで読者があまりに課金しないことから、大手メディアから飛び出して、新聞社が抱える課題に対して新しいソリューションをぶつけようとしたのです。

定額制のニュース/コンテンツサービスはほかにも出てきています。たとえば、今年、ニューヨーク・タイムズがドイツの新聞・出版社のアクセル・シュプリンガーと共同で、オランダの新興メディア「Brendle」に300万ユーロ(約4億3000万円)を出資しました(株式の約23%を取得)。

ブレンドルは、iTunesのジャーナリズム版のようなプラットフォームで、記事を1本ずつ購入することができるというもの。20代の元ジャーナリスト2人が創業し、2014年4月にリリースし、13万人以上の会員を獲得しているとのこと。ヨーロッパでも動きが盛んなので追っていきたいですね。