「君は編集者じゃない」「存在感が薄い」に向き合った人の1年

「君は編集者じゃないよ」

「佐藤くんはさあ、編集者じゃないよね。全然なりきれていないよ」

数年前に上司からこう言われたことがある。

この言葉と向き合いながら、これまでの期間を(なりきれていない)編集者として走ってきた。

ぼくは編集者には向いていないと思いつつ、また、ネットでの発信にも性格や体質(?)が合っていないと感じつつ、なんとか走りきることができた。

2017年は、300以上の記事を企画・編集(執筆は数本)。できなかったこともあるが、できたことも非常に多かった。うれしいこともあったが、くやしいことが多々。年末に「あ〜よく悩んだな、考えたな」と思った1年だった。

2017年、編集者としては量も質も大事にしてなんとか走り終えた感覚。数えてみたら300記事以上を担当していて、それぞれの書き手の方がもつ専門知や見ている現場の話を最大限伝えるにはどうしたらいいかを悩み考え続けた年でもあった。来年もゆるくありつつ、執念をもってルールを飛び越えていきたい。

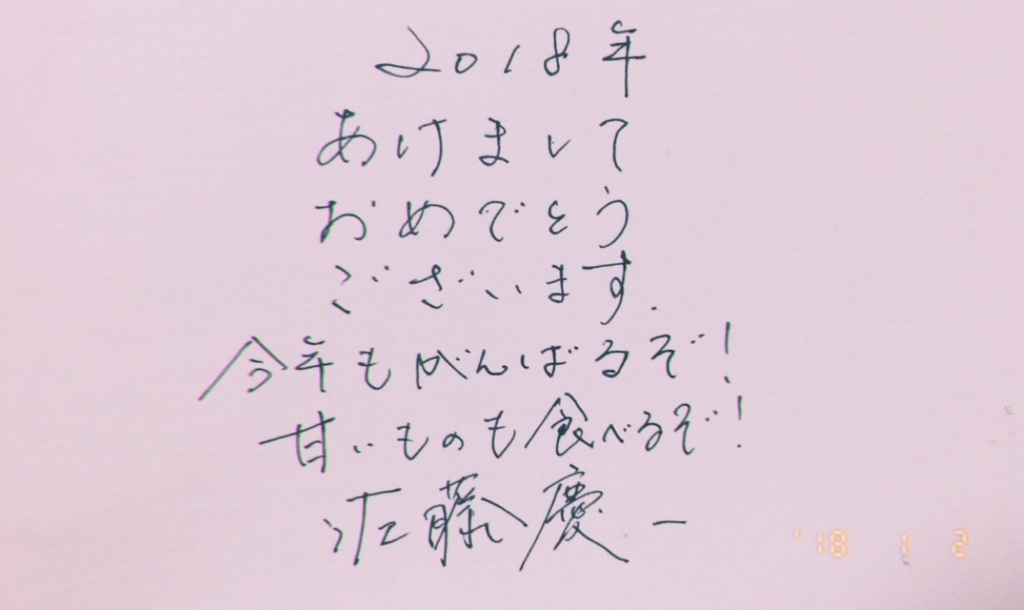

— 佐藤慶一 Keiichi Sato (@k_sato_oo) 2017年12月31日

ぼくに近い人は知っているけれど、ふだん食欲がなく、基本的に甘いものを食べて生活している。以下、2017年を振り返るつもりだが、ちょいちょい甘いものの写真が本文を邪魔してくるかもしれない。

2017年に意識していたこと

いちばん意識していたのは、先にも触れた量と質。月20(年240)記事くらいの企画・編集をなんとなくの目安にしていたつもりでいたが、それを上回る量になっていた。

そのほかには、ざっくり以下のあたりを気にしていたと思う。

・アーカイブとして残る決定版をつくる

ネットにおけるコンテンツ消費の早さには以前からどうにか対抗できないかと思っていたが、いまだに答えが出ないところ。

ニュースに対応する記事も多く担当したが、アーカイブというか決定版となるようなものをしっかりつくることも意識していた。必然的に原稿の文字数も多めになっている。

(例)

・当たり前(そもそも)を疑う

ネットに残る記事として意味のあるものとは何かを考えていると、ここにも行き着いた。読んだ後に「風景が変わる」ような記事をどんどん出していきたい。

(例)

・同世代と一緒に発信する

これに関しては、2017年後半くらいから意識していたので、これから本気で取り組みたい領域。社会問題からインターネット、エモめな文章まで掲載した。

いまでは同世代の方々の思いが乗った原稿を読み、発信できるのは大きなやりがいのひとつになっている。

(例)

昨年から準備していて新年一発目に出した以下の記事も大きな反響があってよかった。

・編集者としてジャンルを横断する

これは自分の強みでもあり弱みでもあるところ。得意分野や専門領域がないため(泣けますが……)、興味をもった分野や書き手の方にどんどんお願いするように心がけている。

これによって、編集者としては知らないことや驚くような情報に日々接することができる。とても刺激的である。

以上のようなことを主に意識していた。

ただ、媒体の特性もあり、何かを問うたり、危機を煽ったりすることも多いので、もう少しポジティブな切り口やあたたかい読後感のあるものを増やしたい。今後の大きな課題かもしれない。

「最近すっかり存在感薄いよね」

「編集者は黒子」という言葉が嫌いだ。

こういう出版社で言い伝えられていそうな言葉って、けっこうたくさんある。こういう言葉で自分を守ったり肯定したりする人も多くいて、そういう人には憧れることがない。

黒子しか選択肢がないのは窮屈だし、バランスが悪い。できるなら、伝統的な編集者とは違う役回りやふるまいをしたい。

化石のような、都市伝説のような、よくわからない言葉には常に立ち向かいたいと思っている。それでも、編集者をしていると、黒子になりがちである。

仲のいい同業者との飲み会で「佐藤くんって、最近すっかり存在感なくなったよね」と言われたことがある(最近では「年取ったね」とも言われることが増えた)。ドキッとした。その通りである。本音を言い合える数少ない人たちに感謝申し上げたい(その代わり、ぼくもトゲのある言葉を言うことがある笑)。

たしかに昔(といっても3〜4年前だが)、国内外のメディアを調査したり取材したりして、メディアの世界の最前線を発信していたころは、業界の人にはよく名前を知ってもらえていた。このブログ「メディアの輪郭」もぼくの存在を多くの人につなげてくれた、ひとつの大事な場であった。

個の時代とはこういうことか。発信の可能性の大きさを感じた時期でもあった。

「いつも見てますよ」

「めっちゃ参考にしてます」

「どうやって情報収集してるんですか?」

「こんどイベント出てよ、講演してよ」……

なんて言われることもたびたび。個として発信していたことで、メディアにくわしい若者として知られ、かけがえない経験が多くできた。

そのころと比べると、存在感は薄くなっている気がする。やっていることや考えていることが外に伝わりづらい気がする。

「編集者として」どう存在感を出していくのか、2018年以降の課題にしたい。存在感を出す前に、基礎的な力をつけなければいけないのは言うまでもないが……。

そもそも、なんでメディアにかかわっているの?と聞かれることがよくある。新潟県の佐渡島というド田舎からひょっこりでてきて、編集者になった。

自分の幼少期から編集者になるまでの思考や経験については、『dm』というリトルプレスに数万字くらい綴ったことがある。

田舎出身であること、国際関係や途上国に関心を持ったこと、非営利団体(NPO)にコミットしていたこと、そうした要素を悩み考えたときに、延長線としてたまたま編集者という仕事があった。

もともとメディアの世界に関心がなかったし、視界にも入らない仕事だったので、業界(に身を置くとよく耳にする)の内側の論理や言葉にはまったく興味がない。

メディアや編集者のあり方に、ほとんどこだわりもないので致命的だが、それがぼくらしさでもあるのかもしれない。

メディアに関する専門性は、「若くてメディアにくわしいヤツ」というわかりやすいレッテルを生み出した。その恩恵はいまでも受けている。

ただ、別にメディアが好きなわけでも、メディアにくわしくなりたいというわけでもない。メディアは媒体・媒介であり、あくまで手段。紙やウェブに限らず、かたちのないものでもいい。

メディアになりうるものは暮らしにたくさん溶け込んでいる。食べ物でもいいし、お店でもいいし、人だってメディアだ。それでもいまは、ウェブメディアの編集者として情報の媒介や発信にかかわっている。(『dm』No.02より)

学生時代に非営利メディア「greenz.jp」でインターンをしていたときに、「ニッチナンバーワンになれ!」という言葉をもらったことがある。「メディアの輪郭」を必死に更新していたころは、だいぶこの言葉に意識的だったように思う。

メディアにくわしいことはいまでも武器になることがあって、ブログをやっていてよかった瞬間でもある。それでも、それ以外には武器がない手ぶら編集者なので、どうにかしなければ、と思う。

ぼくは、恥ずかしがりだし、負けず嫌いだし、あまのじゃくだ。

人と会ったり喋ったり飲み会に参加したりすることが苦手だし、編集者としてはヤバいなと思う。基本的に眠そうだし、ゆるすぎるので、それは人としてどうかしている気がする。がんばろう。

超えられない、敵わない人たち

いま働いている「現代ビジネス」という媒体には、書籍や雑誌など紙媒体で長い経験を積んだ、どうやっても超えられないような編集者が集まっている。

「なんで佐藤くんのようなネットメディアの最前線を知っている人が、現代ビジネスなの?」と問われることもけっこうあるけれど、理由は人しかない。

仕事ぶりを見るだけで、感じるだけで、敵わないなあと思う人がいる。パワー(?)も技術もものすごいから、焦る焦る。

どうしたら編集者として超えられるか、負けない力をつけることができるか、自分の価値は何か。そうしたことを日々考えさせられる場所である。

だから、量も質も自然と意識し、ジャンルも横断的にならざるをえない。ミーハーでありあまのじゃくであるのは、自分のよさのひとつなのだろう。全方位からモチベートされる職場はほんとうに刺激的でおもしろい。

2018年に意識したいこと

2018年、意識したいことややりたいことはいくつもある。

当たり前のことを当たり前にやる。

自分の直感や違和感に忠実に動く。

選択と集中と言わずぜんぶをやる。

同世代や年下の方々ともっと一緒に発信したい。

あとはやっぱり、本をつくりたい(これだ!という企画はたくさんメモ帳にあるが、自分の力不足や環境のせいにしてしまってなかなか実現していない。とてもくやしい)。

と、言いつついまから進めても2018年内にかたちになるのはむずかしそうだ。それでももがいてみようと思う。

ふだんとても静かでぼそぼそ喋り、ひたすら眠そうにしているぼくが熱をもって働ける環境で、もう少し試したいし試されたい。健康はだいぶ犠牲にしているけれど……。

そうそう、冒頭の言葉から数年が経った昨年、同じ人からまた言葉をもらったのを覚えている。

「佐藤くんは編集者として成長したと思う。自分でもわかるでしょ?」

2015年、いちばん印象強くエグられた記事/佐藤慶一 #HyperlinkChallenge2015 #孫まで届け

みんなの「これだ」という1本が知りたい

先日、「北欧、暮らしの道具店」の長谷川賢人さん、「サイボウズ式」の藤村能光さん、「隠居系男子」の鳥井弘文さんとWeb編集者飲みをしているなかで、誕生した企画が「ハイパーリンクチャレンジ2015」です。ひとことでいえば、Webコンテンツのアワードになります。

特にSNSが普及して、記事に接する機会は増えましたが、以前に見た記事を思い返したり、ストックとして整理したりすることはあまりないように思います。そこで、いろんな人が印象に残った記事を1本挙げていったらそれ自体おもしろく、また、ストックとしても意味があるものになるのではないかというわけです。

ハイパーリンクチャレンジ2015 開催概要

【開催趣旨】

「SEOでは計れない、価値がある。」

「ウェブだって、すごいんだぞ!」

「ウェブメディアだって、むくわれたい。」現状ではウェブメディアに対するアワードがない。しかし、作り手は日々葛藤しながら多くのコンテンツを作り出している。それらが時代の流れに乗って刹那的に消費されるだけではなく、その年ごとの記録を残すことで、資料的価値を持たせる(映画の「日本アカデミー賞」、ユーキャンの「流行語大賞」、書店員が決める「本屋大賞」をあわせもったイメージ)。

アワード形式にすることで、担当編集者・ライターを表彰することも目標のひとつ。

【概要】

・その年(前年12月〜本年11月)までに公開されたウェブコンテンツから印象に残った記事を2本だけピックアップする。1本は自らが執筆・制作に関わった記事、もう1本は他媒体で公開された記事とする。

・参加者はそれぞれの記事を選んだ理由を、ブログやSNS等にまとめて発表する。選考した理由もあることが望ましい。また、次にチャレンジを受けてもらいたい人物、印象に残った記事を聞いてみたい人物も2人〜3人程度指名する。なお、指名がなくとも、開催趣旨への理解があれば自発的な参加も歓迎する。

・記事制作後、次のハッシュタグを付けてTwitterにて報告ポストを投稿する → #HyperlinkChallenge2015 #孫まで届け

・なお、「孫まで届け」には、いずれ日本のソーシャルヒーロー孫正義さんまで参加してくれたら嬉しい、孫の代まで読まれていきたい、参加していただいた方に“ソン”はさせない、という気持ちが込められている。

・投票は、12月20日を持って集計〆切とする。

【評議会】

本年は(言い出しっぺの)下記4名により評議会を開催。有効得票数による部門別アワード(※予定)と、印象に残ったコメントをピックアップして(何らかの形で)報告する。

・長谷川賢人

・藤村能光

・鳥井弘文

・佐藤慶一

今年いちばん印象に残った記事

ぼくが選ぶのは、慎泰俊さんがnoteに書かれた「歯」という文章です。

ぼくは 「うんうん、わかるわかる」という感じよりも、「(いまの自分では)わかるようでわからない」文章が好きです。この文章は、まずたった1文字のタイトルで惹きつけられ、淡々とした筆致で徐々に引き込まれ、最後まで読んでしまいました。

(独身の)いまはこの文章の意味をうまく捉えることはできないけれど、結婚したり子どもを持つようになったりすると、じわじわと自分のなかに吸い込まれてくるのではないかと感じました。数年後も読み返すことになりそうです。未読の方は、完読すると違和感なのか共感なのかそれ以外なのか……なにか強く感じるものがあると思います。

上の記事を選ぶ際に、最後まで悩んだ記事も箇条書きで共有します。以下のどれも、それぞれのかたちで強く印象に残っています。

自分が関わったなかで、いちばん印象に残っている記事

自分が書いたなかでは、夏にオランダのメディアに取材にいったときのことが印象に残っています。全部でレポートを4本書いたのですが、「無料情報があふれても、若者は記事を買う! ジャーナリズムに足りない「ユーザー体験」の考慮 「Blendle」国際担当に聞く」を選びます(現代ビジネスの設計上、会員以外は1ページ目しか読めないようになっています、、、)。

20代のジャーナリストたちがテクノロジーを味方につけながらジャーナリズムを持続可能にしようと取り組む姿がとてもカッコよかったです。また取材に行きたいです。ほかのオランダ取材レポートは以下になります。

-

「超地域密着」で月間450万UU、年間売上13億円を実現――信頼と愛着あるメディアのつくりかた オランダ最大のローカルメディア「Dichtbij」に聞く

-

最大手メディアから独立、第一人者が目指す新しい報道 「人材・お金・時間ない地方でもデータジャーナリズムはできる」 「LocalFocus」共同創業者に聞く

-

2025年、過去にこだわるメディアは消える――「オランダジャーナリズム基金」が描いた4つの未来予想図(この記事のみまだ全ページ読めます)

このブログでいえば、自分の原点を見つめ直す「『メディアの輪郭』のつくりかた——リサーチをはじめた理由とこれまでを振り返る」というエントリーが印象に残っています。海外メディアに詳しくなった背景には、地方、途上国、NPOでのそれぞれの原体験があることを書き記しました。

今年印象に残った記事を聞いてみたい3人

一人目は、「ギズモード・ジャパン」元編集長でいまは「healthy living」という新メディアを準備中の大野恭希さん。Web編集者として先輩ということもありますが、なによりガジェット好きな大野さんの1本はぼくが見えていない領域になんじゃないかと勝手に予測しています。ちなみに、新メディアやコンテンツマーケティング支援に向けて編集者などを募集しているとのことです。

二人目は、牧浦土雅(ドガ)くん。途上国や教育分野での活躍のほか、ニューズピックスのプロピッカーのひとりとしても知られています。ただ個人的にはそういった派手目な側面よりも、彼が毎日、地道に大量の情報を収集していることにいちばん注目しています。そんなドガくんのチョイスはまったく予想できません。

三人目は、三宅瑶ちゃん。 インドにいたり、タイにいたり、渋谷にいたり、いまはなにをしているか詳しくはわからないのですが、言葉へのこだわりとか広告への関心とか好奇心の強さとか、自分にはない視点や姿勢が素敵だなあと思うので、ぜひ1本選んでほしいです。

突然振ってしまいましたが、もしご興味があれば参加してくださるととても嬉しいです(お忙しいなかすみません...!)。現状、「ハイパーリンクチャレンジ2015」にはすでに多くの方が参加してくださっています。

もちろん、自主的な参加も大歓迎です。ブログでもツイートでもお気軽に投稿していただけたらと思います(この企画が始まってから、想像をはるかに超えて、いろんな方の印象に残った記事を知るのはとても刺激的だと実感しています)。このブログをここまで読んでくださった方は、ぜひ「これだ!」という1本を教えてください〜。

「本を楽しんでいる時間は共有しづらい」——新しい本との多様な出会いをつくるということ

今年に入ってからブログで本を紹介することが増えたのですが、先日、本と出会うiPhoneアプリ「Stand」について取材することができました。StandはiOSアプリで、非常にシンプルな設計の本のアプリ。

バーコードスキャンかワード検索でどんどん本を投稿していくことができます。開くたびにタイムラインが表紙だらけなので、本好きの方はヘビーに使えるかもしれません。同じ本を投稿したユーザーが紐づけられたりとソーシャルな機能もおもしろいです。

現在は、Webサービスエンジニアの井上隆行さんとブック・コーディネイターの内沼晋太郎さんがこのアプリを手がけています。内沼さんの本屋講座に参加した井上さんがアプリを見せたことで、内沼さんはまさに新しい「本屋」のあり方だと感じたそう。

「最初に話を聞いた段階では、ほかの本棚アプリや読書管理サービスとの違いが明確ではないと感じました。でも実際に画面を見たり、モックアップを触るなかで、ひょっとしたらこれは全然違うものになるんじゃないかと思ったんです」(内沼氏)

「理想はいろんな本好きが共存できる状態」---井上隆行氏と内沼晋太郎氏に聞く、シンプルなアプリ「Stand」だから生まれる本との出会い

シンプルでフラットに投稿が並ぶことがとてもいい点だなと思っています。基本的には本の紹介と発見という2つの楽しみ方だありますが、さまざまな状態にある、さまざまなユーザーが投稿できる場所なのです。

ぼくは本を読んでも読書管理サービスを使うことがあまりありません。でも、ツイッターやインスタグラム、時にはブログに本を買ったことや読んだこと、考えたことなどを投稿することはあります。それはたぶん、普段づかいしているサービスだからでしょうか。

Standには欲しい本も買った本も、これから読む本、読んでいる途中の本、読み終わった本・・・いろんなタイミングで本を気軽に投稿できるのが心地いいです。もちろんコミックや雑誌好きの方なども投稿されていて、先述の記事タイトルの「いろんな本好きが共存」ということを実感できます。コメントもできますし、しなくてもいいのでとりあえず自分の本棚的に使うことも可能です。

さきほど「さまざまなユーザー」と言いましたが、ユーザーは読者のみならず、本屋や編集者、出版社などの本の中心でありまわりにいるプレイヤーも利用していくことでしょう。一般ユーザーと同じく表紙とコメントでの投稿がフラットに並ぶなかで、どのような使い方ができるのか楽しみです。

たぶんしばらくはシンプルなままで、どこかのタイミングでもっとコミュニケーションできるようになったり、アマゾンなどECとも紐付けしたりするのではないかと思います。ぼくは新潟の佐渡島というど田舎出身で本屋もほとんどなく、本との出会いがほとんどなかったので、地方の人の活用が増えたり、でいなかった人が発見にしたらよりアプリの可能性が広がるのではないかと思います。

ぼくがStandを知ったのは、「本のためのインターネット? Standとそのこれから」というイベントにたまたま参加したときこと。StandがTwitterのように時系列が並ぶのではなく、おもしろい人やコンテンツが繰り返しピックアップされるTumblr的だよね、という話を覚えています。

ほかにもアマゾンのほしいものリストを読み込んで、誰かがリストにある本を投稿すると通知が来るのはどうかというのもおもしろかったです。Twitterのお気に入りもそうですが、ほしいものリストもとりあえず入れているものが多く掘り返すことがないので、こういった機能がついてくると、これまでになかった本の出会いが生まれる気がします。

あとは「本を楽しんでいる時間(瞬間)は共有しづらい」という言葉も出ていました。そういう意味で、Standを使うなかで、自分が最近読んだ本を別の人がずっと前に読んでいることを知ったり、いろんな瞬間で投稿できるのは本の楽しみを多様な時間軸で切り取ることにもつながります。また、たとえ投稿しなくても、いろんなの人の思考や価値観の源泉みたいなものを本からたどることもできたりするのでおもしろいと思います。

【関連記事】

ページめくりからスクロールへ——紙と電子を行き来する人物が語るデジタルコンテンツ体験の課題

クリエイティビティは作者ではなく環境に宿る? コンテンツから偶然の出会いを仕掛ける必要性

コピーできないウェブコンテンツづくりに必要な考え方とは? 『WIRED』創刊編集長ケヴィン・ケリーの視点

「情報はつねに広がりたがる」とは? メディアの成熟とコンテンツづくりの行方

コンテンツよりプラットフォームの寿命が短い時代、メディアに求められること

(Photo by Matthew Smith/Creative Commons Zero)

『インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ』という本を読みました。企業のコンテンツマーケティングを手がけるインフォバーンCo‐CEOの小林弘人さんと日経ビジネス プロデューサーの柳瀬博一さんの共著です。

オープンでフラットなウェブ世界が広がったと思いきや、クローズドな空間や濃いコミュニティを求めるようなこともよく見られるようになったいま、スマートフォンの普及とSNSの発展によって「原始時代2.0」が来ているのではないか、と説く内容はさまざまなジャンルの話が飛び交っていて刺激的です。あとがきでも書かれていますが、

この本は古き良き時代と新しい時代が融合した編集入門本です。いくつか印象に残っているところを紹介します。

情報があふれる時代、「文脈」で勝負していくことが重要

まず印象的だったのは、マスメディアよりも、情報にアンテナ立てているまわりの友だちからの情報摂取が多くなってきているということ。SNSの登場によって、マスメディアの情報発信も友だちの情報発信もひとつのアカウントから流れるものという意味では同等です。そんな時代のメディアのつくりかたの例として、柳瀬さんは、『もしドラ』の編集者だった加藤貞顕さんが起業して手がけている「cakes(ケイクス)」を挙げていました。

従来ならば、たとえばウェブマガジンを作る時に読者ターゲットを絞るために、IT系とか、カルチャー系とか、サブカル系って括りを作っていたでしょう。だけど、<ケイクス>はバラバラだ。なぜ?と思って実際に有料読者になってみて分かったのは、ケイクスってロック・フェスなのね。「会期中通しのチケットを買って、好きなところを3、4曲聴ければいい」という感じ。

さらに寄稿者ほぼ全員に共通しているのは、年配の人でも若い人でも、ツイッターやフェイスブックで「友達力の強い人」なのね。個別にみんな客を呼べちゃう。<ケイクス>のブランドと寄稿者のブランドが等価。なるほど、ウェブ時代の媒体設計だな、と。(31ページ)

「会期中通しのチケットを買って、好きなところを3、4曲聴ければいい」という部分に関しては、以前に読んだ「北欧、暮らしの道具店」を運営するクラシコム代表取締役の青木耕平さんのインタビューを思い出しました。

「メディアとは何か?」の定義づけから考えました。僕らにとってのメディアとは、まず購入や手続きなどの用事がなくても、読んだり見たりするためだけに来る価値がある。そしてコンテンツを一定の量、源泉かけ流しのようにずっと供給できること。読み切れない量のコンテンツが提供されていなければ胸を張ってメディアとは言えないんじゃないかと考えました。雑誌は一度じゃ全て読み切れないし、テレビも全ての番組を見ることはできない。FacebookもTwitterも、いつ見ても読み切れない量のものが載っているからこそ、時間が空くたびにアクセスしますよね。常に刺激のあるインプットを得られることは、リピートしてもらえる信頼感につながります。

【広報インタビュー】青木 耕平 氏 株式会社クラシコム 代表取締役 - ValuePress! [プレスリリース配信・PR情報サイト]

また、自分たちで得た情報をパッケージ化しているマスメディアが、さまざまなプラットフォームやキュレーションサービスの出現がみられるなか、どのようにマネタイズすればよいのかという話題も。小林さんは、どういう「文脈」で勝負していくかということが重要になると言います。情報の群れに価値を与えること、本書では池上彰さんなどを例に、解説者のような能力が問われる時代になっているとしています。

「実はメッセージは冗長じゃないと後まで残らないんじゃないかな」

コンテンツがパッケージングされずにひとつひとつバラバラになってしまうスマホ/SNS全盛の時代。柳瀬さんは「プラットフォームの寿命のほうが、コンテンツの寿命より短い事例が増えている」という重要な指摘をおこなっています。プラットフォーム事業は初期投資がかかり小回りがきかない一方、それぞれのプラットフォームにあわせることができるコンテンツ制作側は生き残るという考えです。

このことは、「『情報はつねに広がりたがる』とは? メディアの成熟とコンテンツづくりの行方」という記事で書いたことともリンクします。コンテンツのほうがさまざまなメディアやプラットフォームで展開することができる可能性があるのです。

メディア/システム/体系/ルールは成熟の末に朽ちていく性質を帯びていくため、コンテンツの質を上げつづけるしかないという発言もありました。たとえば人気ゲームのキャラクターは、ゲーム以外にも映画やアニメ、おもちゃ、スタンプなどメディアを問わず展開されることも珍しくありません

ちなみに海外では、SNSをはじめとする各ウェブプラットフォームに最適化したコンテンツを制作/流通させることを戦略的に狙うメディアも増えています。ここに関しては、「これからの報道に自社サイトは必要なくなるのか? 脱中心・分散型メディアの可能性」という記事も合わせてぜひ読んでみてください。

といったかたちで、本書には要所でコンテンツ論が登場します。WIRED日本版の創刊編集長でもあった小林さんはコンテンツを「マインドウェア」とも捉えていることも印象に残っています。

単発的にその場のアテンション(注意)だけ引ければいい、というコンテンツもあるかもしれないけれど、そういうものだと残存する時間は短い。実はメッセージは冗長じゃないと後まで残らないんじゃないかな、と思っている。(72ページ)

誰でもオープンな場での情報発信が可能になり、また、誰でも受け取ることができる時代。本書を読むことで、改めてコンテンツとメディア、プラットフォームにかかわる議論を身近な事例や知的な刺激を与えてくれる豊富な知識とともに知ることができます。